活動報告 activity

活動報告

2026.01.08

2025年振り返り

すでに年が明けてしまいましたが、2025年の活動を振り返っておきたいと思います。

1月

1月は、都市計画セミナーで学び、所属している勉強会で2024年から進めてきたリバースメンター https://greenseed21.jp/dosankoreversementor.htmlの発表に向けた最後のまとめを行いました。第1回臨時会が開かれ、補正予算(物価高騰対策)を審議しました。かしわのレポート55号を発行しました。

2月

2月からはドットジェイピーのインターンシップ(大学生)の受け入れが始まり、水道をテーマにした「学ぼう会」を開催しました。裁判①の傍聴に行き、都市計画審議会では、都市計画マスタープランの改定案の審議を行いました。

3月

3月は半導体や居住支援法人について学び、戸磯の跨線橋が4年振りに開通しました。社会的養護等自治体議員ネットワーク・わっかが立ち上がり、私も事務局としてお手伝いをさせていただいています。第1回定例会で予算などを審議し、かしわのレポート56号を発行しました。

4月

4月はひとり親支援や発達障がいについて学び、市民からの相談に悩みました。第2回臨時会では、補正予算(定額減税補足給付金)の審議を行いました。1月に実施をしたファイターズオンラインアンケートの結果を公表しました。

5月

5月は、第3回臨時会において、議会の役職が改選され、新たな体制となりました。わっかの学習会を開催し、子どもに関わる北広島、石狩、札幌、の施設を視察させていただきました。

6月

6月は第2回定例会が開かれ、新市街地開発に関わる予算や、市営住宅の指定管理者制度導入などを審議しました。ニュージーランド・ティマル市長が来恵され、歓迎会に参加しました。

7月

7月は、当別に応援にいき、裁判②を傍聴、ファイターズファーム施設の北海道への移転が発表されました。かしわのレポート57号を発行しました。第4回臨時会では物価高騰対策としての商品券配布が議決されました。

8月

8月は事務局として関わっている公務非正規に関する勉強会の総会があり、島松鳴子まつりですずらん踊りを踊り、三市議会(千歳、北広島、恵庭)の交流行事に参加しました。会派の報告会や個人の報告会を開催し、医療的ケア児について学び、わっかの静岡視察で学びを深めました。免許更新に際しては、マイナンバーカードを利用したオンライン講習を受講しました。

9月

9月は、公務非正規の学習会を開催し、経済建設常任委員会の作況調査などにも同行させていただきました。裁判を2つ傍聴し、第3回定例会に向けて決算書を読み込みました。

10月

10月は、第3回定例会で決算の審査を行いました。全国里親大会に参加したほか、社会的養護、精神障がい、いじめ重大調査など、必要な学びの機会をいただきました。防衛議連では北恵庭駐屯地に行き、募集や現在の隊舎、隊員の生活などについて研修を受けました。グリーンシード21の幕別研修に参加しました。裁判①、②の傍聴にいきましたが、②については、弁論準備手続ということで傍聴ができず、後日資料の閲覧を行いました。かしわのレポート58号を発行しました。

11月

11月は、個人の報告会、会派の報告会を行いました。市長選は無投票で原田市長の5選となりました。会派の政策要望書を提出しました。景観デザイン、就労選択支援、ひとり親支援について学び、日本子ども虐待防止学会に参加しました。北海道地域防災マスター認定研修会が久しぶりに恵庭で開催されるということで、研修を受講し、防災マスターになりました。北海道大演習場で開催された方面隊戦車射撃競技会に研修参加しました。

12月

12月は、第4回定例会が開催され、奨学金支給条例や体育施設条例などについて審議しました。人工知能活用や生活困窮者支援について学ぶとともに、児童虐待防止講演会、立地適正化計画の講演会、地域説明会に参加しました。年末の第5回臨時会には、国の補正予算に伴う物価高騰対策として所得の少ない世帯向けの支援金のほか、19〜22歳の若者に対するデジタルギフトが議決されました。

ということで、1年をまとめて振り返ると、十分に報告しきれていないことが多く、、日頃からもう少し細かく振り返っておく必要があるなと思いました。

--

恵庭市の裁判についてはこちらからご覧いただけます。

裁判①:令和5年8月提訴、市が知的障害者に対して行われた虐待を認識しつつ隠ぺいし放置したとして、損害賠償を求める訴訟

裁判②:市の安全配慮義務懈怠により市職員(当時)が死亡したとして、損害賠償を求める訴訟

活動報告

2025.12.24

かしわのレポート59

(2026年1月3日更新)令和7年第4回定例会の報告です。本年もよろしくお願いします。

9ebf6c2ced638477fffff3f6fa17c296ダウンロード

2026年1月発行 かしわのレポート59号の詳細記事へのリンクです。

第4回定例会の日程表、一般質問通告書はこちらです。https://kashiwano.info/article-7060.html

1 市民スキー場の利用促進を(12/24更新)https://kashiwano.info/article-7081.html

2 奨学金条例で附帯決議を可決(12/26更新)https://kashiwano.info/article-7083.html

3 物価高対策の補正予算を可決(12/25更新)https://kashiwano.info/article-7085.html

4 政策変更はなぜ?見えない意思決定(12/30更新)https://kashiwano.info/article-7087.html

5 非正規職員の声は聞こえるか(26/1/6更新)https://kashiwano.info/article-7089.html

6 除雪体制を守れるか(26/1/7更新)https://kashiwano.info/article-7091.html

7 ゼロカーボンをさらに前へ(26/1/5更新)https://kashiwano.info/article-7094.html

8 議員のボーナスを上げる前に(12/28更新)https://kashiwano.info/article-7096.html

<予定している対面行事>

(1)市民と歩む会 第26回 まちかどトーク2026年1月21日(水)18:30〜20:00会場:恵み野会館 集会室

(2)第6回まちづくりを学ぼう会2026年2月1日(日)10:00〜11:30会場:えにあす 会議室8

(3)かしわのとえにわを語る会2026年2月3日(火)18:30〜19:30会場:えにあす 会議室4

活動報告

2025.07.16

まちづくりにあなたの声を(2025)

毎年、7〜8月のこの時期に、次年度予算・これからの恵庭のまちづくりについてのオンラインアンケートを実施しています。これまで市民のみなさんからいただいてきたご意見に加えて、新たにアンケートでいただいたものについても、新岡、柏野で協議をし、できる限り政策要望書に盛り込んできました。

あなたが普段の生活の中で気になっているアレやコレ。

どうにかならないのか。もっとこうしてほしい、などなど

率直なご意見をお聞かせください。

今回も、いただいたご意見について、新岡、柏野、市民と歩む会の政策委員で協議・検討させていただいた上で、政策要望として取りまとめを行うとともに、回答も作成し、ブログで公開していきますので、ぜひともアンケートへのご協力をお願いします(最終締切9月1日)。

https://forms.gle/eKHz2GWU4pZsxb5XA

<過去のアンケート結果などはこちら>

2024年

https://kashiwano.info/article-6558.html

2023年

https://kashiwano.info/article-6257.html

2022年

https://kashiwano.info/article-4929.html

活動報告

2025.07.07

かしわのレポート57号記事リンク

2025年7月発行 かしわのレポート57号の詳細記事へのリンクです。

1 定額減税補足給付の支給https://kashiwano.info/article-6835.html

2 市街地拡大に向けた土地取得へhttps://kashiwano.info/article-6840.html

3 民間企業による市営住宅管理へ(7/10更新)https://kashiwano.info/article-6853.html

4 里親制度の普及と拡大を(7/12更新)https://kashiwano.info/article-6855.html

5 市営住宅の入居要件をわかりやすく(7/13更新)https://kashiwano.info/article-6857.html

6 産業基盤としての道路整備を(7/15更新)https://kashiwano.info/article-6860.html

7 選択的夫婦別姓は棚ざらし(7/11更新)https://kashiwano.info/article-6863.html

8 まちづくりにあなたの声を(7/16更新)https://kashiwano.info/article-6865.html

かしわのレポート57ダウンロード

活動報告

2025.05.30

札幌市/むぎのこ

今月、社会的養護等自治体議員ネットワークの学習会で、北川理事長にご講演をいただいたということもあり、お礼のごあいさつも兼ねて、札幌市東区のむぎのこを訪ねました。

(こちらも同じく、たけのうち有美札幌市議に調整いただいています)ご講演の中でも、むぎのこの始まりのことは伺っていましたが、これまでの歩みや、通っていた子やその親が、むぎのこで仕事をするようになった経緯などを併せて伺うことで、むぎのこに関わるみなさんの思いがより立体的に見えた気がします。むぎのこでは、児童発達支援、保育園、放課後等デイサービスのほかにクリニックも運営しており、ファミリーホームや子どものショートステイ、一時保護施設のような子どもたちの暮らしに関わる分野と成人後のグループホームやアパート、カフェ、生活介護、就労移行支援など、子どもから大人まで、住まいから仕事まで、数多くの大変幅広い事業所を比較的コンパクトな範囲の中で、運営しています。

事業所案内を見ただけでも、その事業所の数に驚くのですが、実際にその施設を巡らせていただくと、エリア内の密度の濃さに、また驚きます。

利用者のニーズに応えて、事業を広げていったところから新たなニーズを見出したり、想定外のものも含めて付随的な効果を発見したりと、事業の拡大と深化の循環が生まれています。

おこまりごと広場

居場所に関する取り組みも実施をされていて、子どもを支援するだけでなく、親子が関わることによって、親子関係も改善しているということ、これからは親子支援だというお話に共感するところがありました。

大変お忙しい中、ご説明、ご案内をいただいた職員のみなさん、ありがとうございました。

活動報告

2025.05.29

石狩市/あいのカタチ

昨日は、社会的養護等自治体議員ネットワーク・わっかで代表を務めていただいているたけのうち有美札幌市議に調整・ご案内をいただき、同じくわっか呼びかけ人のいのまた由美仙台市議と、NPO法人ソルウェイズが石狩市に開設した「あいのカタチ」を視察させていただきました。(恵庭市議会・市民と歩む会の新岡さんにも同行いただきました)

1階には、小児科クリニックと病児保育施設が、2階には、重症児のデイサービスと、ショートステイなどが併設されています。

バギーを使用する方が、雨に濡れずに直接入れる入り口があり、診察室の内装、設備なども、子どもの気持ちに配慮したつくりになっています。病児保育では、一定の要件のもと、保育施設からのお迎えによる保育も可能ということで、急な発熱の場合など、保護者にとっては大変ありがたい仕組みもあります。

重心児のデイサービスについては、恵庭では事業所がなくなってしまったので、開設が望まれていますが、なんといっても、医療的ケア児も泊まることのできる施設(医療型短期入所)が併設され、レスパイト(休息)での利用だけでなく、ファミリー利用も可能で、近隣であれば、学校にも送迎が可能ということで、さまざまな利用の仕方が考えられそうです。

代表理事の運上佳江さんのお話は、以前にもたけのうちさんの勉強会で伺ったことがあったのですが、今回は共同代表理事の運上昌洋さんからも、経営と理想のバランスや人材育成、改めてソルウェイズが掲げるロードマップ、全道でのショートステイの提供、2030年までに医療的ケア児者が地域での生活を自ら選べる地域の実現などについてお話を伺いました。

オープンしたばかりで、今後のサービス開始に向けても大変ご多忙の中、貴重なお時間を割いていただき、ありがとうございました。

活動報告

2025.05.21

北広島/さとっぴー

今日は、北広島市の児童活動センター・さとっぴー「子ども第三の居場所整備・運営事業」を視察させていただきました。

「さとっぴー」とは、「西の”里”の人たち(”ピー”プル)が集い、幸せ(ハッ”ピー”)になる場所」という思いを込めて名付けられた愛称とのことです。

子どもの居場所が少なかった西の里地区で、もともとは銀行だった建物を活用して開設されました。

機能としては、学習・生活習慣等支援機能と放課後等の子どもの居場所支援機能の2つの役割をもっています。

学習・生活習慣等支援機能は、生活リズム等に課題を抱える子どもに対して、自己肯定感を育み、将来ビジョンを見据えることができるよう支援することを目的としており、不登校の児童だけではなく、家庭環境に課題のある子どもも利用の対象となるそうです。

開設から2年弱ですが、当初の定員を超える登録があり、小学校を卒業したあとは中学校に通っていたりと生活リズムの定着に成果が出ているとのことでした。

子ども支援の分野では、法改正や新たな制度の創設など変化が早く、なかなかついていけませんが、近隣市でもこうした先進的な取り組みが実施されていることを知り、恵庭でも子どもの育つ環境のさらなる改善を図っていかねばと感じました。

お忙しい中、丁寧なご説明をいただいた北広島市子ども家庭課の冨田課長、佐藤主任北広島市児童活動センター さとっぴー センター長の木幡様をはじめ、職員のみなさまそして調整していただきました大西さんありがとうございました。

<さとっぴーが紹介されていた動画>家でも学校でもない子どものための第3の居場所。子どもたちが抱える課題に共に向き合う施設とは(HTB北海道ニュース)https://youtu.be/XWaFFyR1EM4?si=GtIzbPIjP-1ci8eM

猛暑で"延長"夏休みどう過ごす?「外は暑いし心配」「家ですることがない」…保護者の悩み 家でも学校でもない「第三の居場所」に注目 地域の大人も成長見守る (北海道ニュースUHB)https://youtu.be/YqddYyXV8KI?si=h9ug6-kewoKmmRty

活動報告

2025.05.20

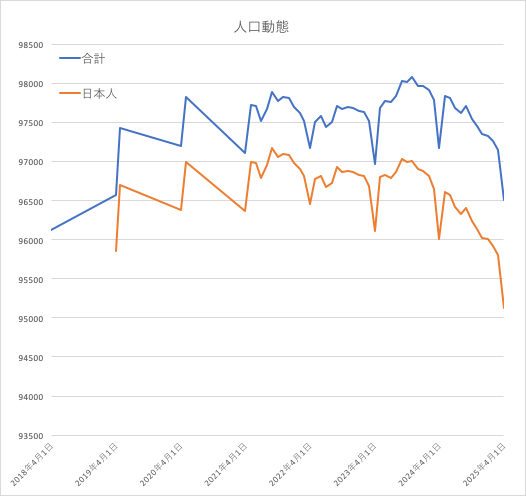

千歳市の人口推移

前回の総合計画特別委員会の中で、恵庭の人口動態について確認をしたのですが、参考までに千歳のデータを調べてみました。

千歳はラピダス進出に伴って、人口が増えているような印象がありますが、2023年9月をピークに人口は減少に転じています。

日本人に限ってみれば、2021年9月の97,167人がピークで、直近ではそこから約2,000人減少しています。

ラピダスは4月から試作ラインが稼働したところであり、千歳市の試算では、2040年までに従業員と家族、約7,800人が移り住むということですが、少なくともこれまでの動きでは、人口減少を上回る増加とはなっていないようです。(出典:北海道新聞 2025年4月29日記事 https://www.hokkaido-np.co.jp/article/1153994/ )

今後は恵庭市にとっても、大きな影響が想定されますが、外的な変化に対応しつつも、まちの強みを磨き、安易な人口増だけではない取り組みを求めていきたいと思います。

合計日本人外国人2019年4月1日96,565 95,852 713 2019年4月26日97,425 96,693 732 2020年4月1日97,198 96,380 818 2020年5月1日97,817 96,992 825 2021年4月1日97,103 96,370 733 2021年5月1日97,726 96,996 730 2021年6月1日97,706 96,981 725 2021年7月1日97,519 96,789 730 2021年8月1日97,669 96,950 719 2021年9月1日97,887 97,167 720 2021年10月1日97,766 97,050 716 2021年11月1日97,829 97,098 731 2021年12月1日97,807 97,081 726 2022年1月1日97,690 96,977 713 2022年2月1日97,613 96,907 706 2022年3月1日97,519 96,817 702 2022年4月1日97,172 96,460 712 2022年5月1日97,504 96,780 724 2022年6月1日97,578 96,817 761 2022年7月1日97,439 96,669 770 2022年8月1日97,509 96,726 783 2022年9月1日97,714 96,924 790 2022年10月1日97,665 96,866 799 2022年11月1日97,693 96,882 811 2022年12月1日97,678 96,865 813 2023年1月1日97,639 96,831 808 2023年2月1日97,634 96,816 818 2023年3月1日97,516 96,690 826 2023年4月1日96,965 96,108 857 2023年5月1日97,689 96,799 890 2023年6月1日97,767 96,820 947 2023年7月1日97,757 96,786 971 2023年8月1日97,839 96,863 976 2023年9月1日98,023 97,036 987 2023年10月1日98,015 96,990 1,025 2023年11月1日98,074 97,005 1,069 2023年12月1日97,960 96,898 1,062 2024年1月1日97,962 96,875 1,087 2024年2月1日97,919 96,808 1,111 2024年3月1日97,784 96,648 1,136 2024年4月1日97,173 96,009 1,164 2024年5月1日97,836 96,614 1,222 2024年6月1日97,815 96,572 1,243 2024年7月1日97,681 96,412 1,269 2024年8月1日97,624 96,328 1,296 2024年9月1日97,704 96,399 1,305 2024年10月1日97,545 96,239 1,306 2024年11月1日97,456 96,131 1,325 2024年12月1日97,347 96,024 1,323 2025年1月1日97,326 96,004 1,322 2025年2月1日97,256 95,925 1,331 2025年3月1日97,148 95,802 1,346 2025年4月1日96,503 95,131 1,372 千歳市の人口推移(日本人/外国人)

(出所:千歳市ウェブサイト 人口統計一覧より、柏野作成)https://www.city.chitose.lg.jp/docs/94-21878-160-822.html?cat=%2F94%2F94_196%2F94_160%2F

活動報告

2024.12.25

スポーツ議連要望書を市長に提出

12月20日(金)にスポーツ振興議員連盟として、スポーツ振興に関する要望書を提出しました。

スポーツ環境整備を 恵庭市長に要望書 振興議員連盟(北海道新聞 2024/12/23)https://www.hokkaido-np.co.jp/article/1104490https://news.goo.ne.jp/article/hokkaido/region/hokkaido-1104490.html

「スポーツ振興に関する要望書」

9dd01996d405801af89ae543a04a08f4ダウンロード

(実際に提出したものは、12月20日に修正しています)

昨年、スポーツ振興議員連盟の会長の任をお預かりし、議員連盟としての活動はどうあるべきなのかを考えていました。

恵庭市議会史(P.127)にもある通り、現在のスポーツ議連は、「スポーツ振興まちづくり条例」の制定のために結成されましたが、条例制定以降の活動はあまり活発ではなかったように思います。https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/kurashi/shiseijoho/shigikai/kouhou_gikai/11712.html

スポーツ振興まちづくり条例https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/soshikikarasagasu/gikai/gikaijimukyoku/shigikai/kouhou_gikai/teiann_jyourei/11737.html

今年、条例制定から10年を迎えるにあたり、議連の目的とする「スポーツの振興と市民が気軽にスポーツに親しむことができる環境の整備」を進めていくためには、あらためて議連で共通の認識を持っていくことが必要ではないかと考えました。

そこで、初年度(令和5年度)は、5月の総会以降、6月の役員会で事業計画を策定し、7月のボールパークと高校総体(空手)、8月のフットパス(ウォーキング)、9月のサイクルフェスタ・恵庭、健康・スポーツフェスティバル、11月のパークゴルフ、1月のボッチャ、2月のミニバレー大会参加、クロスカントリーの運営補助と毎月のように、議連メンバーでスポーツ(観戦や運営補助含む)に取り組んできました。

その上で、令和6年度の総会では、市内スポーツ施設の現地調査と要望書の提出を計画し、施設の調査の前段階として、市内スポーツ団体のみなさんとの意見交換会も行ってきました。

こうした取り組みを重ねてきたことにより、これまでは競技団体に関わる人たちに限られていた種目ごとの要望やご意見を、議連(議会)全体で共有できたのではないかと思います。

施設の整備と言っても、どの競技の施設を優先すべきかということでは、市民の中にもそれぞれの考えがあるところだと思いますが、改修・整備の全体計画を策定し、それを加速、推進していくということでは、一定の理解はいただけるのではないかと思います。

また、ハードの整備と合わせて重要なことは、子どもたちがスポーツに触れる機会や、スポーツ環境を支える指導者の存在です。今後も、より具体的な提案は各議員が行っていくものと思いますが、議連としては講演会の開催なども含め、市民と一体となったスポーツ振興に努めていきたいと思います。

活動報告

2024.07.22

島松地区複合施設について

遅くなってしまいましたが、島松駅でのチラシを配布していた際に、島松の複合施設についてのお問い合わせをいただきました。

6/27の総務文教常任委員会でも資料が示されていたところですが、建設資材の納期の都合や、事業内容・事業費の精査などにより、当初のスケジュールから遅れ、令和8年度中(2027年2月)の供用開始を想定していました。

https://kashiwano.info/article-6370.html

7/18に恵庭市ウェブサイトに掲載された「実施方針」は、委員会で説明された「実施方針(案)」から若干修正され、2027年3月の供用開始となっています。また、駐輪場の運営についても、恵庭市の業務として明示されました。

(仮称)島松地区複合施設整備・管理運営事業実施方針等の公表について(2024年7月18日)https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/kurashi/shiseijoho/machizukuri/shimamatuekisyuuhennsaiseibi/19305.html

事業対象施設の規模としては、委員会時点では、図書館機能として開架で20,000冊、閉架で13,000冊となっていたものが、今回の方針では、開架で14,000〜16,000冊、閉架で10,000冊と大幅に減少しています(開架は現島松分館の半分程度!)。

事業者がこれよりも多い提案をしてくる可能性がないわけではありませんが、蔵書を増やすことは、事業の採算性を高めることには結びつかないと考えられますので、実質的には、図書機能は小さくなったと判断するのが妥当です。また、子育て機能の広さも、具体的な面積(500平米程度)が入っていたものが、「事業者提案による」ということになり、自由度が増した反面、面積が小さくなることも否定できません。

これらの蔵書数や子育て機能の面積については、6月20日の地域向け説明会でも示されており、今回の方針では、それよりも後退しています。

(仮称)島松地区複合施設整備に関する住民説明会(R6年6月)資料の掲載について(恵庭市ウェブサイト)https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/kurashi/shiseijoho/machizukuri/shimamatuekisyuuhennsaiseibi/19324.html

駐輪場の台数は、現行で410台ですが、今回の方針では300台程度の確保となっており、若干台数が減少することになります。現状の使用状況からすると十分な台数と考えられます。

詳しい内容については、こちらの実施方針をご確認ください。

(仮称)島松地区複合施設整備・管理運営事業実施方針ダウンロード