議会報告 report

議会報告

2026.01.07

除雪体制を守れるか

市では、道路の除排雪や維持補修などを担う「車両センター」を2027(令和9)年度から民間(恵庭まちづくり協同組合)に全面委託する方針です。

経緯として、市の内部に専門職の職員が不在であることをあげています。

・車両センターの委託化について(令和6年12月9日 経済建設常任委員会資料)

cfc4eed9eb150aa3dfaf46da95836de2ダウンロード

・車両センターの委託化について(令和5年12月7日 経済建設常任委員会資料)

7dcf82228a26247dc0ba097a38488b85-1ダウンロード

近隣市における体制として、北広島や千歳ですでに除排雪が全面委託されているという記載がありますが、これまでは行政改革の名の下、行政の役割を民間に委託する流れがありました。

一方で、今は労働力人口が減少する時代に入っており、2040年には社会インフラの維持に必要な人材は民間でも不足するとされています。

むしろ、市の内部にインフラの維持を統括できる専門職を長期的な観点から育成していくことが、持続的な除排雪体制のためには、必要なことだと考えています。

未来予測2040 労働供給制約社会がやってくる(2023年3月28日)https://www.works-i.com/research/report/forecast2040.html

すでに札幌市のような都市部でさえ、現在の除雪の質を維持できないということで、現在のあり方を見直す議論が始まっています。

札幌市:生活道路の新たな除雪方法の試行(令和元年度~令和5年度)https://www.city.sapporo.jp/kensetsu/yuki/new/torikumi01.html

災害時の対応や、将来的な人材不足への対応も含め、市民の暮らしを支える公共の担い手を育てていくという視点が必要です。

議会報告

2026.01.06

非正規職員の声は聞こえるか

一般質問の2つ目は、会計年度任用職員(非正規職員)の意識調査について提案しました。

2020(令和2)年から始まった会計年度任用職員制度は、総務省の事務処理マニュアルの改正などを経て、再度の任用における上限回数の廃止などが進められてきました。

恵庭市においても、再度任用における更新回数の上限(5年)が撤廃され、(会計年度ごととはいえ)継続的な任用が可能となったことを考慮すれば、正職員だけでなく、会計年度任用職員についてもやりがいのある職場として環境を改善し、研修の仕組みを整えることは重要です。

正職員は職員団体を通じて交渉を行うなど、意見反映の仕組みが整えられていますが、全体の1/3を占める会計年度任用職員の意見をくみとる仕組みは十分とは言えません。

私は会計年度任用職員を対象とした意識調査を実施して、仕事のやりがいや、不満などを把握することを提案しましたが、定期的に所属長による人事評価面談が行われており、意見を聞いているので、意識調査は不要ということでした。

恵庭市も含め、地方自治体は、女性活躍推進法に基づく「特定事業主行動計画」を定めることとされています。

この中では、ワークライフバランスの推進を含め、女性が能力を発揮できる環境整備などに向けた具体的な取組を定め、実行することとされています。当然、これは会計年度任用職員も含まれるものですが、策定に際して行っている職員意識調査では、休暇制度が違うということを理由として会計年度任用職員を対象から除外しています。

その点についても質問しましたが、総務部長の答弁は「必要とは感じていない」「特定事業主行動計画で改善を図っていこうとしているのは正職員の働き方」ということでした。

旭川の調査

旭川市や新潟市などでは、会計年度任用職員も含めたアンケートや第3者機関による聞き取りを行って、環境改善に努めています。

旭川市 職員意識調査https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/700/762/765/d080818.html

新潟市 令和7年職員の給与等に関する報告及び勧告(別冊として会計年度任用職員実態調査報告書が添えられています)https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/soshiki/saiyo/shokuin/kankoku/r07kankoku.html

こうした事例の中では、課題が明らかになっていることを指摘したところ、総務部長の答弁は、「旭川市がアンケートを実施していることは承知している。アンケートの結果で、会計年度任用職員の中からも不満、満足していないというのはあったが、それ以上に、正職員のほうが、圧倒的に現状に満足していないという結果であった。むしろ、われわれとしては、そちらのほうに重きをおいているので、現状の正職員が、処遇というか、現在の仕事に満足していないということであれば、市の事業を進めていく上で、大変な問題であるので、そちらの満足度を高めることを重点的に考えたい。」とのことでした。

冒頭にも述べたように、正職員については、職員団体を通じた意見表明の方法があります。もちろん、これだけで十分とは言えないかもしれません。しかし、会計年度任用職員には、上司との面談の中で直接意見を言うしか方法はありません。

結果として、我慢をして、我慢をして、限界が来たときに退職を選ぶということになるのだと思います。対面だけでは把握できない不満を早期に把握していかなければ、民間企業においても人手不足が深刻化する中で、市役所でも人材が流出していくことは避けられません。

恵庭市議会インターネット中継(25/12/2 ②柏野)https://www.kensakusystem.jp/eniwa-vod/video/R07/R071202-2.html

会計年度任用職員の休暇・休業一覧https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/material/files/group/5/kyukakyugyou.pdf

議会報告

2026.01.05

ゼロカーボンをさらに前へ

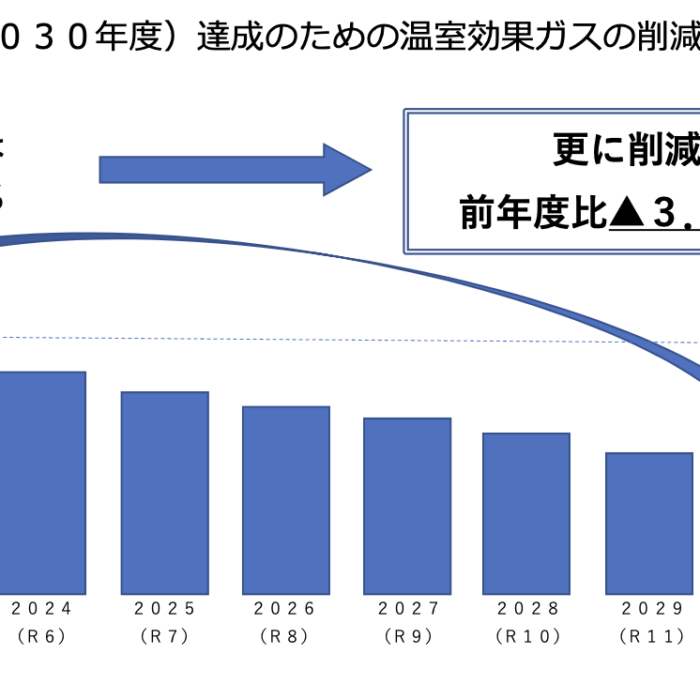

恵庭市では、2022(令和4)年にゼロカーボンシティを宣言し、温室効果ガス実質ゼロに向けた取り組みを進めています。

8f57e5f08bf9e49e1424f5610cae7d79ダウンロード

宣言以降の取組としては、・ナッジ手法を活用した市民への脱炭素普及啓発と・事業者の温室効果ガス排出量の実態把握などにとどまっており、実際の削減量に関しては特に報告がされていませんでした。

環境省の自治体排出量カルテでは、それぞれの自治体の直近の排出量データを見ることができます。

2022(令和4)年では、2013年比、27.6%の削減(72.4%)ということであれば、790千トンから、572千トンまで減らす必要がありますが、実績としては636千トンとなっており、20%の削減(80%)にとどまっています。2020年などはコロナの影響もあって経済活動が停滞し、削減幅が大きかったものと推測されますが、その後の削減は順調とは言えません。

a294aa8a954b5fee983ea4485ca64f74ダウンロード

また内訳を見ると、大企業が多いと考えられる「産業部門」では、27%の削減を達成しているのに対して、小規模な事業者が多い「業務その他部門」は22%、「家庭部門」は10%、「運輸部門」は11%、など、さらなる削減が求められます。

とはいえ、小規模な事業者にとっては、直接の売り上げにつながらない取組に投資をすることは一定のハードルが想定されます。

そこで、まずはふるさと納税を原資とした基金を活用し、インパクトのある省エネや再エネ推進の補助制度によって、小規模な事業者におけるモデルを作り、省エネによる収益性向上を具体的に示していくことが有用だと考えています。

こうしたゼロカーボンの取組は、単に事業者の収支を改善することだけでなく、地域全体としても外部に流出する資金を減らし、経済の域内循環を高めることにもつながります。

地域経済循環だけを考えると短期的な成果は見えづらいところですが、温室効果ガス削減の見える化と合わせて取り組むことによって、その成果は確実に積み上げることが可能となります。

区域全体の取組と合わせて、事業所としての市役所の取組も重要です。

ゼロカーボンに向けた恵庭市としての取組は、庁舎や公共施設における省エネルギーやLED化、再生可能エネルギー由来の電気への切り替えなどが進められてきたところですが、電気使用料の大きい施設におけるLED化などは完了しており、一層の削減は難しいと考えられます。

施設の改修時に省エネ性能を高めるにも限界があり、やはり効果が大きいのは新築時にエネルギー消費量ゼロを目指していくことです。

現在整備が進められている島松地区複合施設では、太陽光などによって発電される電力量は、使用量のごく一部にとどまるとのことであり、今後の公共施設整備においては、年間のエネルギー収支ゼロを目指すネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング(ZEB=ゼブ)を標準仕様とすべきです。

ZEB化を進めるにあたっては、財源の確保が課題ということのようですが、こちらもふるさと納税によって積み立てた基金を積極的に活用し、将来の経常収支の改善にもつながる投資を早期に推進していくべきだと考えています。

議会報告

2025.12.30

政策変更はなぜ?見えない意思決定

第4回定例会の一般質問では、1市長の所信表明、2会計年度任用職員の処遇改善、3除雪体制、4ゼロカーボンシティの実現の4点の質問をしました。

(私の通告は3ページ目から5ページ目です)

第4回定例会_一般質問通告書ダウンロード

1点目の市長の所信表明では、これまでの議会では実施しないと答弁をしたものなど、方向性に大きな変化があった4点、(1)ファイターズファーム誘致、(2)産科医誘致、(3)第2子以降の保育料無償化、(4)財政運営の基本指針について、現状認識など、何が変わったのかを確認しました。

再質問以降、何が変わったのかという点について、市長からの明確な答弁はなく、政策変更の理由は明らかになりませんでした。

(1)ファイターズファーム誘致

ファイターズファーム誘致については、前回第3回定例会において、市長はかなり意識的に誘致を進めるとは答弁しませんでした。今回誘致という表現に変わった要因のひとつは、選挙公約の中で誘致と書いたことのようですが、一方で特段変化があったということではないそうです。

市の施策として、誘致を進めるということではありますが、まちづくり基本条例が第9条で定めている「政策の形成」に当たっての、「市民が意見を述べる場、市民が協議する場や提言を行う場」などを設ける考えはないということです。

(2)産科医誘致

産科医誘致については、全国的な少子化や医師不足の中で新たな産科医療確保の困難性の認識に変化はなく、道内の産科医が減少しているという認識もあるなかで、道内の他の産科医療機関にどう影響するかも考える立場にはあらず、誘致の可能性について積極的に取り組むとの答弁です。

それならば、この6年間で何か手立てをうてたのではないかと思いますし、だいぶ後手にまわってしまったと思いますが、何か見通しがついたということなのか、今後の進め方を注視していきたいと思います。

(3)第2子以降の保育料無償化

第2子以降の保育料無償化については、道内自治体において、多子世帯に対する保育料の負担軽減の拡大、拡大検討の動きが徐々に増えるなど、本市を取り巻く情勢が変化してきており、第2子以降の保育料無償化について、今後検討が必要であると認識をしたそうです。

こちらについては、わずか半年前の第2回定例会で、新岡議員が質問した際には、すでに「北海道内では、第2子以降の保育料に関して、所得制限を設けずに無償化するなど、独自の拡充策を実施している市町村もあると承知しております」と答弁していました。それにも関わらず、あえて「現時点では、多子世帯に対する減免を拡充する予定はありません」というゼロ答弁をしています。

今回の答弁では、当時は新岡議員の質問がR5年度所得制限なしで無償化している北海道内の市が18市であるという質問だったが、今回調査したところ、R6年度では道内で22市が所得制限なしで無償化しており、さらに無償化が広がったことから、子育て支援を取り巻く環境が変化していることを改めて認識されたそうです。

質問者によって、答弁を使いわけているのだというのが、私の感想です。

(4)財政運営の基本指針

財政運営の基本指針については、地方債の充当率の引き上げと、それに対する交付税での措置など、その他さまざまな変化があるということですが、それは令和3年に改定した財政運営の基本指針にも書かれていたことで、その後の指針変更の必要性ということに関しては、何が変わったということなのかはわかりません。

最後に

最後の市長の答弁では、所信表明で言ったことは、4年間の中で実施をすることで、詳細はこれから考えていくとのことでした。それならば過去に議会で提案された時点ではなぜやらなかったのかということをお聞きしたかったところですが、結局のところ、議会からの提案で実施するのではなく、あくまでも自分の考えで政策を進めたということにしたかったのだという印象です。

政策変更のときにこそ、開かれた議会の中で真摯な答弁がなされなければ、政策の形成過程は明らかにならず、議会の議論自体が無意味です。

議会報告

2025.12.26

奨学金条例で附帯決議を可決

まず、今回の定例会(第4回定例会)初日に提案された議案はこちらです。

8a6343a1d932d6ea46efd925ef2df4e8ダウンロード

議案の取り扱いはこちらの日程表の通りです。

4定_初日_日程表ダウンロード

来年度から高校生を対象とした奨学金制度が創設されるにあたって、奨学金支給条例の制定が提案されました。

抜粋した条例案はこちらです。

議案第5号_恵庭市高等学校等奨学金支給条例の制定ダウンロード

この条例案は、12/8の総務文教常任委員会に付託され、審議されました。

私からは、ちょっと多めの14項目の質疑を用意していたのですが、先に質問した委員との重複もあり、13項目について質疑をしました。

私が特に気になったのは、以下の3点です。

①市外に通学するケースを想定すると、一律で月5,000円という金額は足りないのではないか。

②奨学金が廃止、休止となった場合、返還しなくてもよい場合が、条例からも規則からも読み取れない。

③不登校の生徒が、学校復帰の意思を有する場合、奨学金の対象となるが、不登校の時期は中3に限定される規則。高校に入ってからの不登校など、その点は柔軟に対応すべきではないのか。

なお、12/5の教育委員会では、この条例に関連した規則案が示されていましたが、12/8の総務文教常任委員会では規則は示されていません。

0fa280fc2846e7542a31d5484f82234bダウンロード

質疑を踏まえ、返還が必要となるケースや高校入学後の不登校などについては、他の委員からも今想定している規則では、課題があるのではないかという意見もあり、附帯決議をつけるということで一致をしました。

近年の恵庭市議会においては、附帯決議ということもなかったようですが、委員会が一致して求めた重みを判断していただけるものと期待しています。

附帯決議の内容はこちらです。

b06004838e426426f8b2f00c6557d0b2ダウンロード

議会報告

2025.12.25

物価高対策の補正予算を可決

国の補正予算成立に伴い、恵庭市としての物価高騰の対策事業が12/25の第5回臨時会で提案をされました。

020f9fd69124e73cd427b1f13e678685-1ダウンロード

補正予算の総額6億363万3000円のうち、物価高騰対策の関連事業は5つありました。

①4-4 えにわ応援商品券2025 …(市独自)すでに実施済み、財源変更。

②4-6 物価高対応子育て応援手当支給事業費 …(国)児童手当の対象となる保護者に対して2万円を支給する。対象児童数10,840人。意思確認ができ次第、できるだけ早く。公務員は2月〜年度内。

③4-7 若者に対する食費等生活支援事業費 …(市独自)4-6物価高対応子育て応援手当の対象とならない19〜22歳を対象に、1人2万円のデジタルギフト等を支給する。URL、QRコードなどが郵送される。2月頃に送付される。想定人数は約3200人。

④4-8 非課税世帯等への食費等生活支援事業費 …(市独自)R7の住民税非課税世帯、均等割のみ課税世帯、所得割1万円以下世帯に2万円を給付する。データ抽出や振込データ作成などに時間を要するため、初回の支給が4月下旬となる見込み。

⑤7款商工費 …(実施中)中小企業振興融資の信用保証協会保証料補給金の財源変更。

恵庭市独自の物価高対策の主なものは、③大学生世代(19〜22歳)に対するデジタルギフト2万円の支給と④非課税世帯等への食費等生活支援事業、1世帯2万円の給付です。

①については、すでに全市民に対する商品券配布を終えたところであり、その際に私からも指摘したように、今回の事業では対象を限定して、支援額を増やしたところが特徴です。

19〜22歳は大学生であったり、仕事をしていても、給与水準が高くないということで、この世代に絞った給付というのは、これまでの子どもよりも支給対象を拡大しようとする工夫の表れであり、評価できます。

さらに、これまでは非課税世帯等として、市民税の所得割1万円以下の世帯を支援の対象としてきましたが、質疑の中では、この対象を拡大する事業を検討するという答弁もありました。

国会で予算が成立してからの準備ということもあり、お手元に届くまでにはもう少し時間がかかってしまうということについては、ご理解ください。

議会報告

2025.12.24

市民スキー場の利用促進を

子どもの冬季スポーツ環境改善を目的に、体育施設条例の改正案を議員提案しました。提案の内容は、市民スキー場の小中学生のリフト使用料を無料とする内容です。

04c2845be3a2d48b8c9e4597e8ac6669ダウンロード

まず現行のリフト料金ですが、10年前、2016年に恵庭市がリフト設備の譲渡を受ける際に、当時の料金を条例で規定しました。

その後、試行的に親子ペア料金などを設定してきました。

R07ryokinダウンロード

私は2016年の際にも、中学生を大人ではなく、小人料金とするような修正案を提案してきましたが、当時の最大会派に議論自体を阻まれてきました。

2016/10/01 条例をつくる・その2(スキー場のリフト料金) かしわのブログhttps://kashiwano.info/article-2996.html

その後、市民スキー場は2018年にリフトを更新しましたが、雪不足やコロナなどもあって、利用者の増加は限定的で拡大の余地が大きいものと考えています。

なお、参考までに過去の利用実績はこちらです。

年度人数H23年度13,562H24年度14,121H25年度14,464H26年度15,257H27年度15,703H28年度17,451H29年度休止 H30年度16,640 R1年度4,376 R2年度5,393 R39,784 R49,782 R510,387 R64,298

道内でも後志などではリフト料金が高騰しており、冬に気軽に楽しめる場としての市民スキー場の優位性は高まりつつあります。とはいえ、スキーは用具を揃える必要があり、子どもが練習を重ねるには経済的な負担も避けられません。

(参考)今季もリフト料金値上げ 後志のスキー場、燃料費や人件費高騰 一部施設は住民割引設定(北海道新聞)https://www.hokkaido-np.co.jp/article/1244967

総合体育館などの屋内体育施設では中学生以下は無料で利用することができます。屋内体育施設を無料とする一方で、屋外施設のうち、スキー場だけは中学生を大人としなければいけない理由はどこにあるのでしょうか。

ただでさえ、冬季間は屋内スポーツの機会が増えます。その上、リフト料金というハードルがあるならば、保護者の理解がない限り、子どもの体験にも格差が生じることになります。

少しでも屋外スポーツの負担を減らすことで、恵庭のすべての子どもに、北海道らしい冬のスポーツに親しんでもらうということは、わずかな利用料金収入を得ることよりも重要な、未来に向けた投資であると考えています。

議案は厚生消防常任委員会に付託となりました。提案者として、私が出席して説明、答弁することを求めましたが、委員の反対により、私の出席は認められず、共同提案者の新岡が委員長の任を交代して答弁しました。

(YouTubeはこちらからご覧いただけます)

https://www.youtube.com/watch?v=qhN-Quf7I_0

委員会では、早坂委員、生本委員、前田委員からの質疑があり、全員がさらに審査の必要があるとして、継続審査となりました。

市民の後押しが大きければ、十分に可決の余地のあるものだと考えています。

賛成、反対、それ以外でももっとこうしたらよいというようなご意見を、私たちに、そしてみなさんが応援している議員にもお伝えいただくことで、市民の声が反映されていくものと思いますので、ぜひこの提案に対するご意見をお寄せください。

議会報告

2025.11.27

令和7年第4回定例会

気づけば、ブログが更新できていないまま、、本日から第4回定例会が始まりました。

日程表はこちらです。

日程表の3ページから4ページでは、私たちが提案した条例の改正案があります。市民スキー場の子ども料金について、これまでも質問してきましたが、今回は条例改正を提案しています。

本日の本会議でも一部質疑をいただきましたが、本格的な審査は、12/9(火)の厚生消防常任委員会となります。

詳しい内容は別な記事で報告します。

1a3ae230c26f386bc68a0f94882879ebダウンロード

一般質問は12/2(火)〜5(金)で、12/8(月)〜12(金)は委員会が続きます。

一般質問の通告内容はこちらからご覧いただけます。

新岡さんは、1 教育委員会(小中一貫教育)2 はたちのつどい3 多文化共生

柏野は、1 市長の所信表明(ファイターズ、産婦人科誘致、第2子以降の保育料無償化、財政運営の基本指針)2 会計年度任用職員の処遇改善(意識調査)3 持続可能な除雪体制(直営除雪の一部存続)4 ゼロカーボンの実現(進捗とZEB)

について、質問します。

7f7e86be78ed6c173e4fe5de539c5ed0ダウンロード

ネット配信もありますので、ぜひご覧ください。

議会報告

2025.11.01

DXに伴う窓口業務の効率化

(※ DX…デジタル技術を活用した業務変革)

第7次恵庭市行政改革推進計画では、行政手続きのデジタル化による市民の利便性向上やサービスの最適化が掲げられています。

例えば、マイナンバーカードを使用して、コンビニで住民票の写しなどの証明書を取得できるということは、市民の利便性が高まることでもあり、市役所としても窓口の業務量を減少させ、証明書交付を迅速化させることができます。

そのため、市も手数料を令和6年4月から、一律100円とすることで、コンビニ交付サービスの利用を促しています。

<照明書コンビニ交付サービス>https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/soshikikarasagasu/seikatsukankyoubu/shiminka/juminhyo_koseki_jukyohyoji/4/2252.html

その結果、コンビニ交付サービスの利用件数は、R5_10,807件→R6_23,720件と大幅に増えています。

スマホやパソコン、マイナンバーカードを使って、家でできることを増やしたり、市役所に来なくても手続きや支払いができるようになれば、市役所に来る必要がなくなります。市民の移動時間、移動コスト、駐車スペースなども不要となり、少ない時間で手続きを済ませることができるようになります。

来庁者が減少するのであれば、その分1人の来庁者としっかり向き合う時間を確保できたり、相談対応の時間を増やしたりといったことも可能になるかもしれません。窓口での対応業務が減少する部署があれば、その分、他の部署を補うような人材配置が可能になり、現行の職員数を維持したままでも、より効率的な再配置ができるようになるかもしれません。

今回の答弁では、現状は職員が勤務時間前に準備を行っていることを前提にしながらも、見直しは行わない考えが示されました。部署によっては、勤務時間前に準備を行わなければならず、それを強いることは、労務管理上問題があります。

今後さらに業務の見直しを進めていく中で、市民の利便性を損なわない中での業務の効率化をめざしていくことが必要ではないかと考えています。

議会報告

2025.10.28

いじめ被害者に寄り添った支援を

近年、恵庭においてもいじめ重大事案として調査を行なった事案が複数発生しています。いじめはあってはならないことですが、万が一発生した場合には、何よりも当該児童生徒に寄り添った上で、速やかな対応が求められます。

恵庭市において、いじめ重大事態として、「いじめ問題調査委員会」が立ち上がった事案は3件あり、質問を行った時点では2件の調査が終了し、保護者の意向によって非公表とされていました。

「いじめ防止対策推進法」では、重大事態調査の目的を「その事態に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため」としています。

いじめ防止対策推進法https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000071

報告された内容では、当該児童生徒は不登校であったことが示されており、法律の規定に該当することから、「対処」や「再発防止」のため、速やかに調査を行うことが求められていました。

8ba4d70a7edc2e0e22b69af9b0993f98ダウンロード

令和7年8月6日に報告された事案(R5事案①)では、重大事態発生日が令和5年7月とされているにも関わらず、調査諮問は令和6年3月26日となっています。

また、一般質問後に報告された事案(R5事案②)も同様に重大事態発生日が令和5年7月で、調査諮問は令和6年3月26日となっています。

93a1684017f26d639d7a3db918959012ダウンロード

質問時点では、事案②は報告も公表もされておらず、細かい事情はわかりませんでしたが、公表された報告書からは、令和4年の時点ですでに学校や市教委としては重大事態として対処できる余地があったにも関わらず、判断や対処が遅れたことがわかります。

調査と並行して、対処や支援が行われるとしても、いじめを解消し、関係する児童・生徒の学びを保障していくためには、早期に調査の結論を得ることが求められるものと思います。

事案②は公表となったことから、調査委員会の提言の内容についてもよくわかる内容でしたが、これまでの2件については、非公表であったことから、調査委員会の指摘や提言を再発防止につなげていくことが非常に難しいものとなっていました。

被害者、加害者とされた関係児童生徒のプライバシーに配慮することはもちろんですが、公表する範囲や基準をあらかじめ明確化することによって、個人や学校が特定されない形で、再発防止に活かしていくことも重要なことだと思います。

重大事態だけではなく、いじめにはそれぞれ個別の事情があり、一概に言えないということは十分に承知をしていますが、解決に時間を要することは、当該児童生徒の学びに多大な影響を与えることです。担任や学校だけに任せるのではなく、市教委としても早期発見や対処、支援などの体制をさらに強化する必要があるのではないかと思いますし、ケースによっては、市長部局としてもサポートできる連携が必要になると思います。

恵庭市いじめ防止基本方針https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/kurashi/kosodate_kyoiku/gakko_kyoiku/ijime_futokotaisaku/4296.html

文科省 いじめの問題に対する施策https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1302904.htm

令和5年第1回定例会(R5/3/20)R4補正11号

令和5年第3回定例会(R5/9/14)R5補正3号、316万円

令和6年第2回臨時会(R6/4/12)R6補正1号、46万円

(令和5年度に3件、小林議員の質問への答弁・R6/12/4)

R6/6/27 総文当日配布資料 R4年度発生、不登校重大事態 R4年12月発生/調査諮問 R5/2/28/報告R6/6/6R7/8/6 総文当日配布資料 R5年度発生 R5年7月発生/調査諮問 R6/3/26/報告R7/7/15R7/10/1 総文報告NO15 R5年度発生 調査諮問 R6/3/26/報告 R7/7/7