議会報告 report

議会報告

2024.12.19

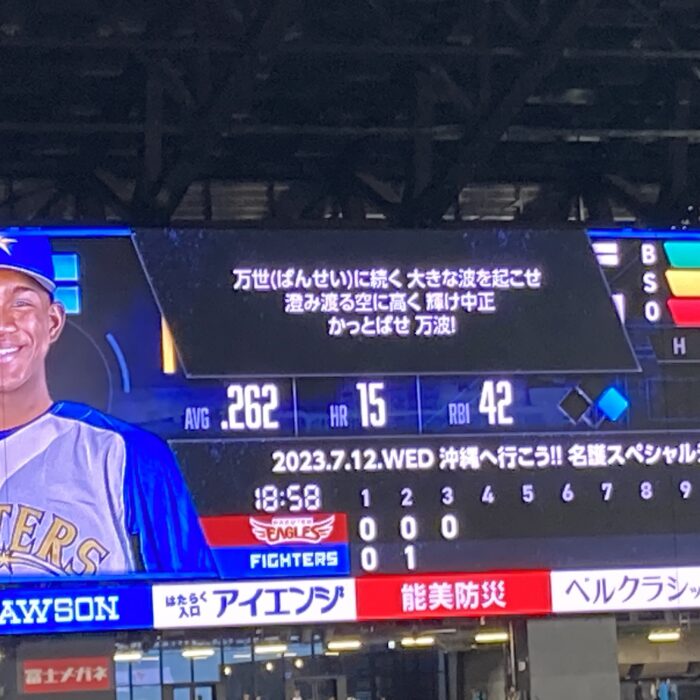

ファイターズのファーム誘致はどうなる?

ファイターズ ファーム(2軍)誘致に関するアンケートhttps://forms.gle/a1TQqoUvFqMQwg2P7

日本ハム2軍、北海道内へ移転検討 千葉・鎌ケ谷から 道央5市候補https://www.hokkaido-np.co.jp/article/1037481/

北海道新聞デジタル

7月中旬のファイターズ2軍施設の移転に関する報道以降、原田市長は報道機関の取材に対して、「来てくれればできる限りの対応をしたい」と前向きな回答をしているものの、市民や議会に対して公式の場では誘致に向けた考えを明らかにしていません。

ところが、11月14日に開催された都市計画審議会で示された都市計画マスタープランの改定案では、西島松地区に「健康に配慮した運動・スポーツなどに親しめる公園緑地の整備検討」という記述があり、これまでの雑誌報道等を合わせて考えると、誘致を進めるための候補地とも捉えることができます。

241114shiryou1_P37ダウンロード

報道以降、市民の方からはどうなっているのかというご質問をいただくこともあり、もし仮に市が誘致を進めていくという考えを持つのであれば、そのことを明らかにした上で、市民の以降を把握していくことが求められます。

市長の答弁では、「西島松は主に住宅地としての検討をしていて、恵庭の魅力向上に資する公園緑地も合わせて検討することにしているが、具体的な整備の内容や手法について、決定しているものではない。」ということです。

明言は避けていますが、「健康に配慮した運動・スポーツなどに親しめる公園緑地」で「恵庭の魅力向上に資する」ということですから、誘致の候補地として考えているということは間違いないようです。

恵庭市まちづくり基本条例では、

(市長の責務)第9条 (略)3 市長は、政策の形成に当たっては、市民が意見を述べる場、市民が協議する場や提言を行う場などを設け、市民が参画できるよう努めなければなりません。

恵庭市まちづくり基本条例

としており、本来であれば方向性を決める前に、市民が意見を述べる場を設ける必要があるのですが、市民が具体的な内容を知るときは、すでに方向性が決したときとなってしまうような気がします。

どのくらいのスピードで動くものかはわかりませんが、もし来年度の予算に関わるとなれば、もうみなさんから意見をお聞きするタイミングがなくなってしまいますので、オンラインアンケートを実施したいと思います。

もしファイターズから正式な打診があったときに、積極的に進めるべきか、慎重に対応すべきか、ぜひみなさんのご意見をお聞かせください(2分で終わります)。

ファイターズ ファーム(2軍)誘致に関するアンケートhttps://forms.gle/a1TQqoUvFqMQwg2P7

質問通告内容

7月中旬のファイターズ2軍施設の移転に関する報道以降、原田市長は報道機関の取材に対して、「来てくれればできる限りの対応をしたい」と前向きな回答をしているものの、市民や議会に対して公式の場では誘致に向けた考えを明らかにしていません。

11月14日に開催された都市計画審議会で示された都市計画マスタープランの改定案では、西島松地区に「健康に配慮した運動・スポーツなどに親しめる公園緑地の整備検討」が示されており、これまでの報道を合わせて考えると、誘致の候補地とも捉えることができます。

恵庭市まちづくり基本条例は、市民自治のまちづくりを掲げ、市民の知る権利や市長の責務を規定しています。仮に、ファイターズのファーム本拠地誘致を進めるのであれば、まずはその方針を市民に示し、市民の意向把握や市民との合意形成に努めていくことは基本条例にも規定された市長の責務です。

今後、都市計画マスタープランの見直しに際しては、市民説明会や市民意見の公募を行うこととしていますが、その前に、現時点で想定しているまちづくりの方向性を示すべきです。誘致を進めるのか否か、それに伴う財政負担や経済効果の想定など、市長の考えをお伺いします。

議会報告

2024.12.18

デジタル時代の情報共有

今回の一般質問では、

①デジタル時代における市民との情報共有②北海道日本ハムファイターズのファーム本拠地誘致③障がい者支援事業所の工賃未払い

これらの3点について質問をしました。

1点目のデジタル時代における市民との情報共有については、これまで、報告会や対話の会などを実施してきている中での経験に基づいています。

参加される市民の方からは統計や計画などに関わるご質問をいただくことも多く、できる限りスクリーンで計画などをお示ししながら説明をしていますが、それがどこで見られるのかということを尋ねられることもあります。

計画などは、恵庭市のウェブサイトなどで見られるものが多いですが、全てが見られるわけではありません。

また、中にはインターネットを利用されていない方もいるので、そのような場合には、そもそもどうやって情報を入手できるのか、市役所では、誰がそれに対応をしてくれるのかというところから始めました。

実際に質問をしていくと、一応「市役所にくれば対応する」ということにはなっているようなのですが、それは市民が「自ら知りたい」という知的好奇心やまちづくり基本条例が定めている市民自治の前提となる知る権利の保障からすると十分とは言えません。

デジタル化推進計画では、「デジタルデバイド(情報格差)対策」も掲げられているところであり、より積極的な情報公開とともに、スマホ教室に留まらないデジタルでの情報支援を進めていく必要があります。

図書館を情報支援の拠点に

私としては、社会教育施設であり、知の拠点ともいうべき図書館がその役割を担うべきではないかと考えています。

そのためには、資料収集方針では具体的には明記されていない郷土資料、行政資料を明らかにし、可能な限り全ての行政計画やプラン、ビジョンなどを収集するとともに、アーカイブのデジタル化を進め、レファレンスのほかに、自ら情報を探し出せるための端末操作までを一元的に行うことができれば理想的だと思います。

市役所に来た人には丁寧に対応する、必要な資料を差し上げる、ということだけでは、市民自治の担い手となる主体的な市民は育たないのではないかと思います。

令和6年第4回定例会 一般質問通告書(柏野)

9bb10acdd3ea7b0aa9edb6df016e9c15ダウンロード

1.市民自治によるまちづくりの実現を

恵庭市では、平成25年にまちづくり基本条例が制定され、昨年、令和5年12月には条例の一部改正が行われました。

まちづくり基本条例は、市民自治によるまちづくりの実現を目的とし、第5条で市民の知る権利を保障するとともに、第17条では情報の共有、第19条では情報公開を規定しています。昨年度の条例改正では、新たに第24条の2としてデジタル社会の対応が新設されました。

これとは前後しますが、市は、令和4年3月にデジタル化推進計画を策定し、実施計画に基づきスマート自治体を目指す取組を進めています。計画では、「基本方針4」として「デジタルデバイド(情報格差)対策」が明記されており、これは国が官民データ活用推進基本計画で定める方向性とも一致をしています。 こうした流れの中で、かつては冊子で作られていた行政計画なども電子化が進められており、インターネットを使わない市民にとっては、情報の入手が困難になっているケースがあります。行政が作成した情報は、市民が必要としたときに、できる限り手軽に入手できることが必要だと思いますが、どこの部署がどのように提供する仕組みとなるのか、今後の取組についても伺います。

議会報告

2024.12.17

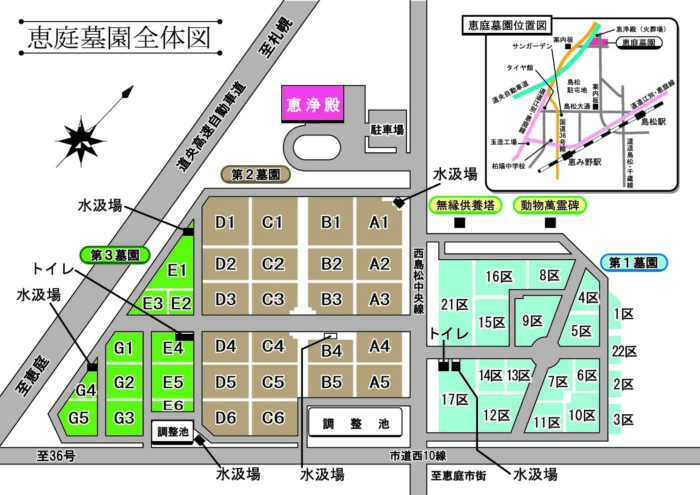

墓園特会の廃止は市民の負担拡大に

初日の議案審議では、墓園事業特別会計、駐車場事業特別会計を廃止する議案が提案されました。

駐車場事業特別会計については、平成19年から進められた駐車場の有料化に際して、設備投資などに必要な費用を駐車場使用料で賄うべく、経理の適正化のために設けられました。

今年度から、指定管理者制度が導入され、独立採算制としたことから、今後費用は発生せず、特別会計としての必要性がなくなりました。

墓園事業特別会計については、第3墓園の造成に合わせて平成15年に設置され、墓園の使用料や管理料を財源として運営をしてきたところです。近年、墓所に対する考え方が大きく変わり、新規の貸付件数減少によって、特別会計としては収支不足に陥り、基金からの繰入れによって維持してきました。

数年前から、令和7年頃には基金が枯渇する見込みということでしたが、必要な見直しは行われないまま、市民以外にも墓所の貸付を行うことで、問題の先送りをしてきたところです。

ここへきて、基金の枯渇が現実のものとなり、特別会計を廃止して、今後は一般会計(一般財源)で墓園管理に要する経費を支出するという方針が示されました。

私は今から7年前の平成29年(2017年)第4回定例会で、「墓地の設置及び管理条例の一部改正」に反対しました。このときの主な改正内容は、第4墓園の料金を規定したことと、第4墓園では市外在住者への貸付を可能としました。

74db99a32b4507a2376a8a5a1eecaa78ダウンロード

当時反対をした理由は主に3点でした。

①墓地需要の見込みが不十分(過大な需要予測)②市民以外に拡大した場合の将来負担の見通しが不明確③地域の理解

今となっては、まさに当時の予想があたってしまい、過剰な墓所需要を見込んだ計画は大きく崩れることとなりました。しかも、市民以外への貸付を認める一方で、費用算定については、50年間の管理費用を見込んだ設定となっており、もともと50年後には恵庭市民の負担で管理していくこととなっていました。

今回特別会計を廃止して、一般会計で赤字を埋めることとなれば、50年後どころか、来年から、市民以外のために税を投入することになってしまいます。しかも料金を設定した平成29年と比べると墓園の指定管理料に含まれる経費も大きく高騰しています。それなのに料金が改定されていないということは、すでに負担は発生しているということになります。

まずは需要予測の誤りを総括し、計画を見直すことが必要です。加えて、税を投入するということであれば、本来受け入れる必要のない市民以外については、対象から除くか、適正な(物価高騰も含めた100%の)管理費用を徴収できる仕組みにしなければなりません。

こうしたことを行わないまま、特別会計を廃止することは、歯止めのない市民負担の拡大に他なりません。

以上のことから、反対討論を行い、墓園事業特別会計の廃止には反対しました。

採決の結果は、賛成17(自民党、公明党、民主・春風の会、太田議員)反対3(小林議員、新岡議員、柏野)となりました。

以下、反対討論の原稿ですが、実際の発言では、質疑への答弁を踏まえて一部修正しています。

「恵庭市特別会計条例及び恵庭市基金条例の一部改正」反対討論

24/11/25

私は、ただいま提案されました議案第2号「恵庭市特別会計条例及び恵庭市基金条例の一部改正」について、反対の立場から討論を行います。

反対する理由は以下の2点です。

①第1の理由は、墓地需要の変化、見込みの誤りについて、適切な総括がされていないことです。

第4墓園の需要見込みについて、平成29年第4回定例会の厚生消防常任委員会の中では、大阪府方式で、将来の墓地需要を推計し、20年で3,600カ所の需要が見込まれるということの説明がされております。しかしながら、大阪府方式は、死亡者数が増え続ける限り必要となる墓地は増えるという考え方であり、現実を的確に反映しているとは言えません。

当時からそのように指摘をしておりましたが、あらためてその推計の誤りが明らかになっているにも関わらず、その誤りについては適切な総括が行われていません。

需要の見込みを誤った要因を分析しないままに、目先の対応を行うことは、根本的な問題解決を先送りするもので、今後も収支の改善は見込めません。

(平成29年と状況は変わっていない。むしろ、墓所の返還は増加傾向にあるのではないか。

需要予測の誤りを覆い隠すものであり、安易に認めるわけにはいかない。)

②第2の理由は、将来の市民負担の増加につながることです。

質疑でも明らかになったように、市外居住者の墓地使用料は現行の「使用料手数料の設定基準」に則っておらず、間接経費や将来の管理費用など、すべての経費を賄えているわけではありません。

また市外居住者について、特に条件や制限を設けておらず、結果として市外居住者の比率が高まることで、本来市民のために使われるべき財源が、市民以外のために使われることにつながります。

一度貸付を行った墓所は、容易に動かすことができません。将来にわたって、本来必要のなかった市民負担が生じうることとなり、認めることはできません。

まず行うべきは、市内に住所を有する人以外にも無条件で使用を認めている現在の運用を改め、適切な需要予測に基づく、計画の変更を行うことです。

その上で、例えば今後第4墓園北側を墓園として使用しないという方針が確定したときに、初めてその整備に要した起債を一般会計が負担するという理屈も通るものと考えます。

以上のことから、現時点では、特別会計を廃止するための、前提が整っておらず、こうした課題に対応しないまま、安易に特別会計を廃止することは、本来一般会計が負担する必要のない経費に対する一般財源負担の上限を取り払うものです。

過去の誤った判断、失敗のつけを将来の市民に負わせるものであり、断じて容認することはできません。

以上の理由から、議案第2号「恵庭市特別会計条例及び恵庭市基金条例の一部改正」について、反対するもの。

ぜひ前田議員には、平成29年の採決との一貫性を期待し、平成29年の採決に参加をされていない議員には、過去の判断の誤りを正す意味でも、反対の意思表示をいただけるようお願いをし、反対の討論といたします

議会報告

2024.11.11

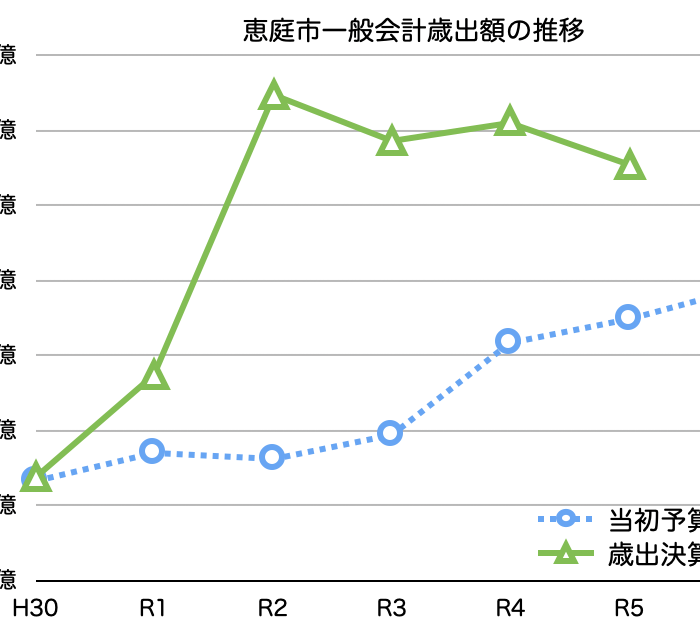

令和5年度決算審査

例年9月から10月にかけて開催される第3回定例会では、前年度の決算審査が議題の中心となります。令和5年度は、ようやくコロナが落ち着きを見せ、予定通り事業が実施できたものの、コロナ前とは変化のあったものもあります。

図1:恵庭市一般会計 歳出額の推移(恵庭市決算書データより柏野作成)

歳入では、個人市民税や人口の増加により、市税、地方交付税がともに過去最高となっています。ふるさと納税を原資とした繰入金の割合が高まっていることも特徴的で、相対的に新たな借金は抑制されています。

図2:恵庭市普通会計 歳入決算の推移(恵庭市決算書データより柏野作成)

歳出では、物価高騰対策の給付金により扶助費が増加し、市債の繰上げ償還によって公債費が増加しています。一方、コロナワクチン事業費の減により物件費が減少し、恵央団地6号棟や無線放送施設の事業が完了したことにより投資的経費が減少しています。

図3:恵庭市普通会計 性質別歳出の推移(恵庭市決算書データより柏野作成)

決算の代表質疑では、令和5年予算審議や政策要望で取り上げた事項を中心に、8項目の質疑を行いました。

b010c97c2f5abc9e1e9910da50a67af0ダウンロード

地区会館など、公共施設はその使いやすさによって、利用率にも大きな差が生じています。施設の統廃合により、数が絞られるのであれば、その利便性を高めていかなければなりません。これまでいただいたご意見から、利用料、利用時間区分など、改善を提案しています。

財政面では、経常収支が高止まりしていることから、ひとつひとつの事業や施設の収支や成果を厳しくチェックする必要があります。産廃に多額の財源を投入していることや、収益を生み出すはずの観光施設の赤字などが財政悪化の主たる要因です。

(財政的な余裕をもたらしてきた)ふるさと納税も頭打ちとなり、今後進める事業では、さらに厳しく事業の見通しを見極めていく必要があります。

図4:恵庭市のふるさと納税(寄附受領額)の推移出所:【2023年・令和5年更新】北海道・恵庭市のふるさと納税 統計データと返礼品/はじめてのふるさと納税https://furusato-nouzei.tax/city-data/hokkaidou/eniwashi/

市が抱える借金(地方債)は、一見すると地方債は近年のピークであった令和1年度から減少傾向にあるようにも見えます。しかし、地方債だけではなく、債務負担行為(後から支払う約束)を含めると後年時支払わなければいけないお金は大きく積み上がっています。特に令和5年度では恵央団地建替に伴うPFI事業が含まれており、債務負担とはいえ、実質的には形を変えた借金です。

図5:地方債、積立金、債務負担行為額の推移(恵庭市決算書データより柏野作成)

私たち市民と歩む会は、令和5年度の予算執行において、市民意見の反映、運動機会の確保、不登校対策などで一定の成果があったことを評価し、決算の認定に賛成しました。

議会報告

2024.10.29

障がい者に寄り添っているのか

第2回定例会で質問した就労支援事業所における工賃の未払いについて、議事録の抜粋は最下段に貼り付けしています。今回の質問では、その後の状況を確認しました。

障害者総合支援法 第48条はこうなっています。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)

(報告等)第四十八条 都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、指定障害福祉サービス事業者若しくは指定障害福祉サービス事業者であった者若しくは当該指定に係るサービス事業所の従業者であった者(以下この項において「指定障害福祉サービス事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定障害福祉サービス事業者若しくは当該指定に係るサービス事業所の従業者若しくは指定障害福祉サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定障害福祉サービス事業者の当該指定に係るサービス事業所、事務所その他当該指定障害福祉サービスの事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123#Mp-Ch_2-Se_2-Ss_5

この48条について、「逐条解説 障害者総合支援法 第2版」(中央法規)では、「都道府県知事又は市町村長の指定事業者等に対する調査権限を定めているものである。」として、「都道府県知事については、指定事業者等の指定を行うこととされていること、市町村長については、介護給付費等の支給に係る指定障害福祉サービス等を行った指定事業者等について指定基準に従い適正な事業の運営を行っていないと認めるときは、都道府県知事に対して通知を行わなければならないものとされていることから(第49条第6項)、都道府県知事及び市町村長が、これらの業務を適正に行うため、報告徴収等必要な調査を行うことができるものとしたものである。」としています。

それなのに、前回の質問と答弁は、これです。

◆11番(柏野大介議員) 石狩振興局と連携してというのはそのとおりだと思うんですけど、総合支援法の中では、例えば48条から50条のあたりで、都道府県が報告を求めたり、立入や検査ができるということを書いてるわけですよね。それは実施したんでしょうか。◎伊東保健福祉部長 これにつきましては、B型事業所の指定権者につきましては、御案内のとおり、事業所の所在地が政令指定都市または中核市であれば市、それ以外は都道府県となっておりまして、こちらのほうにつきましては、石狩振興局で調査を行ったかどうかというところにつきましては、把握はしておりません。

第2回定例会議事録(6/24抜粋)

北海道は「北海道指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」で、就労継続支援B型について、以下のように定めています。

第8章 就労継続支援B型

(基本方針)第85条 就労継続支援B型の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、施行規則第6条の10第2号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(工賃の支払等)第86条 就労継続支援B型の事業を行う者(以下「就労継続支援B型事業者」という。)は、利用者に、生産活動に係る事業の収入から当該生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。2 前項の規定により利用者それぞれに対し支払われる1月当たりの工賃の平均額(第4項において「工賃の平均額」という。)は、3,000円を下回ってはならない。3 就労継続支援B型事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。4 就労継続支援B型事業者は、年度ごとに、工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に利用者に対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、道に報告しなければならない。

(準用)第87条 第8条、第9条、第13条から第19条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の2まで、第34条、第36条、第37条、第41条、第43条、第45条から第49条まで、第53条、第71条、第73条から第75条まで及び第80条から第82条までの規定は、就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、第9条第2項第1号中「第17条第1項」とあるのは「第87条において準用する第17条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、同項第2号中「第28条第2項」とあるのは「第87条において準用する第28条第2項」と、同項第3号中「第30条第2項」とあるのは「第87条において準用する第30条第2項」と、同項第4号中「第32条第2項」とあるのは「第87条において準用する第32条第2項」と、第16条第1項中「次条第1項」とあるのは「第87条において準用する次条第1項」と、第17条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、第18条中「前条」とあるのは「第87条において準用する前条」と、第80条第1項中「第84条」とあるのは「第87条」と、「就労継続支援A型計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と読み替えるものとする。

○北海道指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A79F3E9AA&houcd=H424901010102&no=13&totalCount=26&fromJsp=SrMj

つまり、北海道の基準では、B型事業所は「工賃を支払う」ということが定められているわけですから、仮に工賃を支払っていないとすれば、市町村(恵庭市)は総合支援法第49条第6項に基づく通知を、北海道知事にしなければならず、通知を受けた北海道知事は、第49条に基づく勧告や命令を行い、それに従わない場合には、第50条に基づく取消を行わなければならないのではないか、ということを前回確認しています。

ところが驚くべきことに、前回の一般質問の中で、障害者総合支援法に基づく権限の行使について確認をしたいと答弁をしたにも関わらず、「(調査が)必要かどうかと言われれば、必要かと考える」と言ったにも関わらず、法律に基づく調査は一切行われていませんでした。

今回の質問の中では、保健福祉部長の答弁は、「そのようなタイミングではなかった」と繰り返すばかりですが、障害者総合支援法では、市町村の責務として必要な調査や指導を定めています。

工賃未払いという明らかな不正があり、それを正すのが行政の役割であるはずなのに、公務員としての告発義務も怠り、できない、やらない言い訳を繰り返すばかりでは、障がい者の権利擁護を考えているとは思えません。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)

(報告等)第四十八条 都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、指定障害福祉サービス事業者若しくは指定障害福祉サービス事業者であった者若しくは当該指定に係るサービス事業所の従業者であった者(以下この項において「指定障害福祉サービス事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定障害福祉サービス事業者若しくは当該指定に係るサービス事業所の従業者若しくは指定障害福祉サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定障害福祉サービス事業者の当該指定に係るサービス事業所、事務所その他当該指定障害福祉サービスの事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。2 第九条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。3 前二項の規定は、指定障害者支援施設等の設置者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。(勧告、命令等)第四十九条 都道府県知事は、指定障害福祉サービス事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害福祉サービス事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。一 第三十六条第八項(第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に従わない場合当該条件に従うこと。二 当該指定に係るサービス事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第四十三条第一項の都道府県の条例で定める基準に適合していない場合当該基準を遵守すること。三 第四十三条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定障害福祉サービスの事業の運営をしていない場合当該基準を遵守すること。四 第四十三条第四項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合当該便宜の提供を適正に行うこと。2 都道府県知事は、指定障害者支援施設等の設置者が、次の各号(のぞみの園の設置者にあっては、第三号を除く。以下この項において同じ。)に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害者支援施設等の設置者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。一 指定障害者支援施設等の従業者の知識若しくは技能又は人員について第四十四条第一項の都道府県の条例で定める基準に適合していない場合当該基準を遵守すること。二 第四十四条第二項の都道府県の条例で定める指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準に従って適正な施設障害福祉サービスの事業の運営をしていない場合当該基準を遵守すること。三 第四十四条第四項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合当該便宜の提供を適正に行うこと。3 都道府県知事は、前二項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定事業者等が、前二項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。4 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による勧告を受けた指定事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。5 都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。6 市町村は、介護給付費、訓練等給付費又は特定障害者特別給付費の支給に係る指定障害福祉サービス等を行った指定事業者等について、第一項各号又は第二項各号(のぞみの園の設置者にあっては、第三号を除く。)に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係るサービス事業所又は施設の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。(指定の取消し等)第五十条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害福祉サービス事業者に係る第二十九条第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。一 指定障害福祉サービス事業者が、第三十六条第三項第四号から第五号の二まで、第十二号又は第十三号のいずれかに該当するに至ったとき。二 指定障害福祉サービス事業者が、第三十六条第八項(第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反したと認められるとき。三 指定障害福祉サービス事業者が、第四十二条第三項の規定に違反したと認められるとき。四 指定障害福祉サービス事業者が、当該指定に係るサービス事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第四十三条第一項の都道府県の条例で定める基準を満たすことができなくなったとき。五 指定障害福祉サービス事業者が、第四十三条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定障害福祉サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。六 介護給付費若しくは訓練等給付費又は療養介護医療費の請求に関し不正があったとき。七 指定障害福祉サービス事業者が、第四十八条第一項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。八 指定障害福祉サービス事業者又は当該指定に係るサービス事業所の従業者が、第四十八条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係るサービス事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害福祉サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。九 指定障害福祉サービス事業者が、不正の手段により第二十九条第一項の指定を受けたとき。十 前各号に掲げる場合のほか、指定障害福祉サービス事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。十一 前各号に掲げる場合のほか、指定障害福祉サービス事業者が、障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。十二 指定障害福祉サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。十三 指定障害福祉サービス事業者が法人でない場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。2 市町村は、自立支援給付に係る指定障害福祉サービスを行った指定障害福祉サービス事業者について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係るサービス事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。3第一項(第二号を除く。)及び前項の規定は、指定障害者支援施設について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123#Mp-Ch_2-Se_2-Ss_5

--

恵庭市議会 令和6年第2回定例会 6月24日(議事録抜粋)

◆11番(柏野大介議員) 3点目に、障がい者の人権擁護について伺います。 小項目の1点目、就労支援事業所による工賃の未払いについて。 近年、障がい者の就労支援事業の利用が拡大する中で、就労支援の質の担保は大きな課題であると感じています。市内の就労支援事業所において工賃の未払いが発生しているようですが、市はその事実をいつ把握して、それに対してどのように対応してきたのか、今後の対応についてお伺いいたします。◎伊東保健福祉部長 私からは、障がい者の人権擁護の3点の質問についてお答えいたします。 初めに、就労支援事業所による工賃の未払いについてでありますが、当該事業所の閉鎖について、市が事実を把握した時期につきましては、令和5年10月14日付けの当該事業所の代表取締役からのメールによって事業所の閉鎖に関する情報を入手した後、代表取締役への架電やメールにより状況確認を行ったほか、指導・監督者である石狩振興局との情報共有を図ったところであります。 また、工賃の未払いにつきましては、同年12月1日に、通所していた障がい者2名から相談を受けていた相談支援事業所相談員より、代表取締役と連絡が取れないため、代表取締役に対して相談支援事業所へ連絡するよう伝えてほしいとの相談を受け、同日中に、本市の職員が代表取締役の自宅を訪問するも、接触できなかったことから、同年12月6日に、職員が代表取締役の自宅を再度訪問し、不在であったことから、相談者への連絡を促す内容の手紙を投函してきたところであります。 相談支援事業所相談員からは、年内は先方の出方を待つとの意向が示されましたが、その後、特段の動きがなかったため、本年1月19日に、通所していた障がい者5名、元従業員1名、相談支援事業所相談員1名が障がい福祉課に来庁され、工賃未払いに関する相談に応じたところであり、警察への被害届の提出等について提案したところであります。 今後の対応といたしましては、当該就労支援事業所が事業を廃止していることから、本事案の解決を図ることは相当の困難が想定されるものと考えておりますが、通所していた障がい者からの相談等につきましては、石狩振興局とも連携しながら、必要に応じた対応を行って参りたいと考えております。◆11番(柏野大介議員) 最後に、障がい者の人権擁護について伺いたいんですけれども、まず工賃の未払いについてです。障害者総合支援法の第2条の中では、市町村の責務というものが定められております。これの中では、必要な情報の提供を行い、並びに相談に応じ、必要な調査及び指導を行い、並びにこれらに付随する業務を行うことというのが市町村の責務として定められているわけですけれども、必要な調査や指導というものは行われたのか、伺いたいと思います。◎伊東保健福祉部長 今回の件に関しまして、どのような調査を行ったのかというような御質問でございますけれども、こちらにつきましては、当初答弁でもお話し申し上げましたけれども、相談によっては警察への被害届とか、これ当初答弁ではお話ししませんでしたけども、消費生活センターであるとか、そういったところでの御相談も提案したところでございます。 こちらにつきまして、市の調査等々につきまして、基本的には監督官庁でございます石狩振興局と連携して行うということでございますけれども、一般的には、工賃の未払いにつきまして、仮に指定権者である北海道がサービスの実態や工賃の支払い等の状況を調査した結果ということでどのように動くかというようなことになるものと考えております。◆11番(柏野大介議員) 石狩振興局と連携してというのはそのとおりだと思うんですけど、総合支援法の中では、例えば48条から50条のあたりで、都道府県が報告を求めたり、立入や検査ができるということを書いてるわけですよね。それは実施したんでしょうか。◎伊東保健福祉部長 これにつきましては、B型事業所の指定権者につきましては、御案内のとおり、事業所の所在地が政令指定都市または中核市であれば市、それ以外は都道府県となっておりまして、こちらのほうにつきましては、石狩振興局で調査を行ったかどうかというところにつきましては、把握はしておりません。◆11番(柏野大介議員) ですから、都道府県が調査できるんですけども、総合支援法の49条の第1項3号の中では、基準を遵守することというのが定められていて、49条の6項では、市町村に対して、指定障害福祉サービス事業者の義務違反についての通知義務というのを課してるわけですよね。この通知義務に基づく通知を行ったのであれば、通知に基づいて都道府県として調査をしなければならないと思うんですけど、通知を行って、都道府県としての調査は実施されたんですか。◎伊東保健福祉部長 今現在、私のほうでは把握しておりません。◆11番(柏野大介議員) そうすると、それは通知義務なり、調査が必要なものを怠っていると捉えられるのではないかというふうに思っています。 調査がもし行われたとするならば、総合支援法の50条では、指定障害福祉サービスの指定取消しに関する規定があるんです。この指定障害福祉サービスの登録状況というのは、今、どういうふうになってるんでしょうか。◎伊東保健福祉部長 これは当該事業所に対する指定ということでよろしいでしょうか。 こちらにつきまして、現状把握しておりますのは、廃止届を受理したという形で報告を受けております。◆11番(柏野大介議員) 北海道でそれは告示されていて、廃止されていると。ただそれは令和6年に入ってからのことだったと思います。 指定の廃止になっているんですけども、本来であれば、それは廃止ではなくて、取消しを行う必要があったのではないかと思うんですけれども、それについては今、お答えいただけないかと思うので、別途お聞きしていきたいと思います。 同一法人が、他の事業を行っているという場合には、これは他の事業については、そのまま継続していくということは可能なものでしょうか。◎伊東保健福祉部長 法の成り立ちからいうと、今、議員がおっしゃったように、不可能ではないというふうに考えますけれども、実態としては、同じ事業所を担っている方、代表取締役の方が、片方の事業ができないということであれば、もう一つの事業も実施が困難になるのではないかなと考えております。◆11番(柏野大介議員) だとすると、実施が困難である事業について、例えばそれは市が指定しているものだとした場合に、そこにはどういった対応が必要になるんでしょうか。◎伊東保健福祉部長 こちらの市の対応ということでございますけども、どちらかと言いますと、元となる事業所の、今おっしゃる工賃未払いのほうの話がメインになってきておりましたので、そちらにつきましては、特段、対応はしておりません。◆11番(柏野大介議員) そうしますと、同一法人とはいえ、調査してみないとそこがどれだけの影響なりを持っているかというのは分かりませんから、調査をしていただくということが前提になるかと思いますが、当然、市が指定をしている部分でいうと、市として調査を行うことができるという考えでよろしいですか。◎伊東保健福祉部長 可能かと思います。◆11番(柏野大介議員) 可能だとしたときに、調査というものは必要ないのでしょうか、伺います。◎伊東保健福祉部長 先ほど来申し上げておりますけれども、必要であったか否かにつきまして、元となる工賃の未払いとなった事業の関係もございますので、必要かどうかと言われれば、必要かと考えますけれども、一方の道指定の事業の話が大きかったということもありまして、現在の対応となっているところでございます。◆11番(柏野大介議員) ただ、今、議論の中で必要性については認識していただいたような気がしております。 必要性を認識していただいたのであれば、当然、総合支援法に基づいて対応していただくということが求められているのかなというふうに思います。 総合支援法ですけれども、様々な規定があります。その中では、例えば8条では、不当利得の返還ということで、何か適切ではない手段によって自立支援給付を受けた者があるときには、自立支援給付の額に相当する金額を徴収することができると定めております。これは総合支援法の中で、北海道が条例で定める基準にのっとって運営しなければならないということで、北海道の基準の中では、利用者に工賃を支払わなければならないということを規定しているわけですから、そうすると、一連の流れからすると、8条に基づく不当利得の返還ということに該当するのではないかというふうに思うんですけれども、ここはどういうふうに考えているのか、伺いたいと思います。◎伊東保健福祉部長 ただいまの総合支援法の8条による不当利得の関係の御質問でございます。自立支援給付ということで、今、お話しいただきました。ただいま、私のほうで条文を全部持ち合わせておりませんので、詳細につきましては御答弁かなわない部分もあるかもしれませんけれども、こちらの不当利得の返還ということでございましたら、こちらのほうも基本的には監督官庁でございます石狩振興局なりの対応になるのではないかなとは思いますけれども、今回の工賃の関係が自立支援給付に該当するのかどうなのかということ、今現在、私自身ちょっと把握できておりませんので、そちらのほう、また再度確認させていただければと思います。◆11番(柏野大介議員) 自立支援給付に該当するのかということですけれども、就労継続支援B型という事業を考えたときに、利用契約に基づいて工賃を支払うというところまでが、その一体の契約ということにならないんですかね。北海道の基準の中では、B型としては、工賃の支払いをするということまでが規定されているわけです。一応申し上げておきますと、北海道指定障害者福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準などを定める条例の中で、第189条でB型の事業を行う者は、利用者に生産活動に係る事業の収入から当該生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならないということが規定されています。その実態が把握できていないのであれば、先ほど来お話をしてるように、調査をしていただかなければいけないですし、調査の結果、そういった問題があるのであれば、それに基づいて、8条に基づく対応というものをしていかなければいけないと思いますので、今すぐに御答弁ができないということですから、しっかりと調べた上で対応していただきたいと思います。 こうした状況が発生しているということを考えると、経済的虐待に該当するのではないかというふうに思いますけれども、これは施設による虐待ということで、通報というものは行われているのでしょうか、伺います。◎伊東保健福祉部長 経済的虐待の該当の有無という御質問でございますけれども、こちらのほう、当初答弁でも後段のほうにお答えいたしました本年1月19日に関係する障がい者の方、従業員の方等々が来庁されて御相談をいただいたときに、やっぱり経済的虐待への該当の有無ということに該当するのではというような照会もありました。 その判断について、石狩振興局へ確認したところ、本事案については、過去に起きた虐待事案であり、今後、虐待が起きないことが確定しており、虐待の有無を判断するための通報届出の提出は不要であるというような回答があったところでございます。◆11番(柏野大介議員) 虐待には該当しないということですけれども、こうした状況を考えたときに、例えば、刑法の中で詐欺罪だとか、そういった刑法犯として該当するのではないかと思いますが、そうなった場合に、例えば、地方公務員法の中では公務員の告発義務などが規定されていると思います。こういった部分についてはどのように捉えているのか、伺いたいと思います。◎伊東保健福祉部長 詐欺罪等々の刑法犯に該当するのではというような御質問でございました。また、地方公務員の告発というようなお話もございましたが、こちらにつきましては、当初の御答弁でも申し上げましたとおり、御相談を受けた段階で警察への被害届の提出、また消費生活センターへの御相談というようなことで提案したところでございまして、あとはその後、当該の方々がどのように動いたかということは認識しておりませんけれども、そのような対応をしたところでございます。◆11番(柏野大介議員) 何ていうか、ちょっと他人事っぽく聞こえるんですけど、指定障害福祉サービスの視点については、もちろん都道府県の監督という部分もありますけれども、恵庭市としても指定している部分、あるわけですよね。そこを含めて、当該法人による不適切な対応があるとするならば、そこについてはしっかりと調べていただいた上で、調査した結果が、もし何か問題があるんだとすれば、こういった告発義務についても適用されるものだというふうに思いますので、そこについてはしっかりと調査をして、対応していただきたいというふうに思います。 それで、こういったことが今後再発しないために、今後どういった対応を取っていく予定なのか、今回の事案を踏まえて、どのようなお考えになっているのか、伺いたいと思います。◎伊東保健福祉部長 先ほど、議員の御質問の中で、他人事というようなお話がございました。他人事と思っていれば、相談もお受けしないというようなことにもなろうかと思いますが、私ども、相談を受けさせていただいた中で、できる限りの提案をさせていただいたところでございます。 今後のことにつきましてですけれども、やはりこういうことはあってはならないことと考えて、認識しております。 一報をいただいたときに、やはりどのように対応できるのかというようなこと、その時点でも、場合によっては対応できるのか、対応できないのかという事業所の状況もあろうかと思いますけれども、こういったことを把握した場合については、やはりいろいろ議員が、今、御質問の中でお話しいただきましたことも含めまして、石狩振興局と連携して、どのようなことができ得るのか、また早めの動きができないのか、というところも心がけながら、ないほうがいいんですけども、あった場合には、そういうようなことで考えて、対応して参りたいというふうに考えております。◆11番(柏野大介議員) あった場合にはということなんですけれども、やはり再発防止としてやっていかなければいけないのは、日常的にそういった何かトラブルが発生する芽の部分で気づけるような体制をつくっていくことではないかというふうに思っています。例えば、障がい者団体ですとか、第三者が定期的にチェックをしていくような体制というものが求められているのかなというふうに思いますので、今後の検討の中でぜひ考えていただきたいというふうに思います。

議会報告

2024.10.28

第5回口頭弁論

昨年、恵庭市が提訴された障がい者虐待に関する事案について、私もできる限り裁判の傍聴をしていますが、それぞれの主張(陳述)は書面で行われ、傍聴者にはその書面が示されないことから、裁判所に行くだけではやりとりの内容がわかりません。

そのため、これまでの質問でも、市の主張に関する資料は公開すべきということを述べております(障がい者裁判の資料を公開すべし「かしわのブログ」2024年7月19日)。

市は私が本会議で質問を行った9月18日にウェブサイトを更新し、反論の内容を市民に対しても示しました。

陳述の内容は、市のウェブサイトや原告弁護団が情報を掲載しているウェブサイトでもご覧いただくことができます。それらを見る限り、市が積極的に障がい者の実情を調査、把握し、権利を守ろうとする姿勢は感じられず、責任回避に終始しています。

次回、第6回口頭弁論は11月18日(月)15:00からの予定です。<過去の関連記事>障がい者虐待を放置? (2023/10/28)https://kashiwano.info/article-6144.html

虐待の認識はなかった?! (2023/12/21)https://kashiwano.info/article-6202.html

障がい者の現状把握は十分か(2024/4/17)https://kashiwano.info/article-6300.html

障がい者裁判の資料を公開すべし(2024/7/19)https://kashiwano.info/article-6473.html

<第3回定例会 一般質問>

(質問)虐待の早期発見に向けた取組の妥当性について

昨年から民事訴訟が行われている事案について、原告の主張に対する反論を8月5日までに裁判所に提出することになっていたと思いますが、市の反論の内容がどのようなものであったのか、その主張の妥当性について伺います。

(答弁) 虐待の早期発見にむけた取組の妥当性についてお答えいたします。

原告の主張に対する本市の反論の内容についてでありますが、本市では、令和6年6月12日付原告準備書面(2)に対する認否反論として、被告恵庭市準備書面(3)令和6年8月5日に裁判所へ提出しており、この内容については、本年9月4日に開かれた第5回口頭弁論で陳述しているところであります。

今回の本市の主張の概要につきましては、まず原告側が主張する被告恵庭市の不作為の違法性について、原告側は、被告恵庭市は遅くとも2017年(平成29年)2月8日までには、牧場関係者らによる原告らに対する虐待が行われている可能性があることを認識しており、必要な虐待調査及び北海道への通知を行わず、これを放置したものであり、この不作為について、裁量権の逸脱、濫用が存在するとの主張をしております。

これに対して、恵庭市は、2017年2月8日までには、牧場関係者らによる原告らに対する虐待が行われていることを認識しておらず、また、原告ら障がい者本人による訴え、届け出だけでなく、虐待を受けたと思われる障がい者を発見したものの通報もなかったこと、及び聞き取りにより虐待はなかったと判断したことから、原告の主張は不正確であり、結論ありきの主張といわざるをえないと反論を行なっております。

また、原告側が主張する恵庭市の作為の違法性においては、原告側は、虐待案件として扱う相応の根拠があるにもかかわらず、被告恵庭市が虐待案件として取り扱いを拒否することや、積極的に虐待を隠蔽することは法の趣旨・目的を逸脱するものであり、裁量権の大幅な逸脱・濫用との主張をしております。

これに対し、本市は、虐待案件として扱う相応の根拠があるのにも関わらず、虐待案件としての取扱を拒否したことも、積極的に虐待を隠蔽したことはなく、原告らにおいて、虐待案件の取扱の拒否、積極的に虐待を隠蔽した事実を主張するなら、具体的に特定されたいと反論を行なっております。

また、原告側が主張する被告恵庭市の責任において、原告側は、恵庭市の行為は、作為、不作為についても違法性が認められ、このような行為を行った恵庭市には、国家賠償法1条1項の故意が認められるとの主張をしております。

これに対し、本市は、故意に原告らのいう作為・不作為を行なった事実はないと反論を行なっております。

なお、原告側が言う、必要な調査、指導及び北海道への通知などを怠ったことについて、被告恵庭市には予見可能性と結果回避可能性に裏付けられた過失が認められるとの主張に対しては、本市は、対象が不明確であり、具体的内容を明らかにされたいと反論を行なっております。

最後に本市の主張の妥当性についてでありますが、いずれの反論についても、妥当であると考えております。

議会報告

2024.10.27

免許証更新も市内で

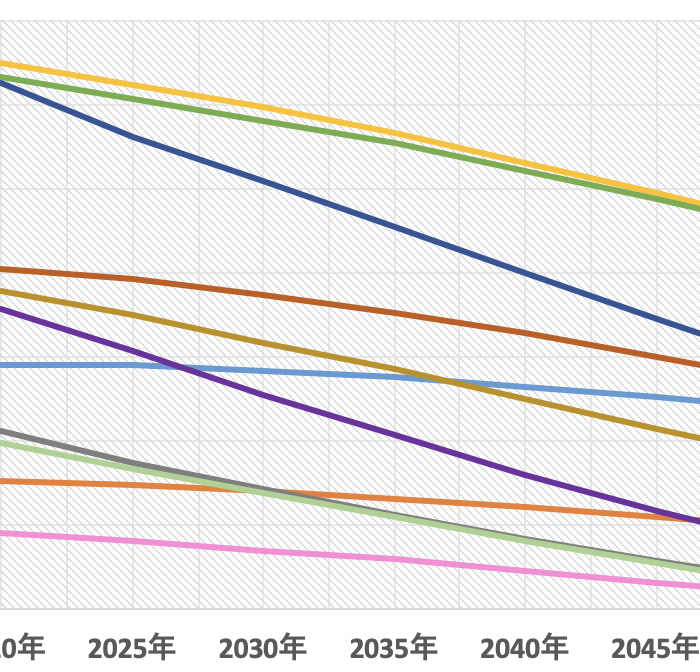

こちらでも書いた通り、昨年12月に公表された社会保障・人口問題研究所の将来人口推計では、2050年には、恵庭市の人口が小樽市を上回り、道内で10位になるとされています。

https://kashiwano.info/article-6526.html

北海道内には現在64の警察署があるそうですが、恵庭市よりも人口の多い12市にはすべて警察署があります(なお札幌市では清田区だけ警察署がない)。

警察署については、これまで恵庭市としても毎年、北海道警察に対して、警察署設置についての要望を行なってきました。しかし道警としては、警察署の統廃合を進めており、新たに設置することは容易ではありません。

北海道警察本部 道内の7警察署を2026年以降統合の方針(NHK 北海道 NEWS WEB)https://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20240807/7000068952.html

道内では、統廃合によって警察署がなくなった地域で分庁舎を設け、従来通り免許更新などの手続きを可能としています。これまでの分庁舎は警察署が統合された地域に限定されていますが、新たに警察署を設置するのではなく、私はむしろ分庁舎の設置や実質的な機能強化のほうが現実的ではないかと考えています。

砂川警察署は統廃合により滝川警察署の分庁舎となりましたが、砂川市役所から滝川警察署まではわずか8kmしかありません。一方で恵庭市役所から千歳警察署までは約10kmの距離があり、距離、人口、将来の人口などを考慮したときに、恵庭の位置付けはより高まるものと考えられます。

免許証の更新などに関していえば、車を使う人にとってはそれほど大変な距離ではありません。しかし、免許返納などを考える方、特に高齢者にとっては、ハードルが高くなるところかもしれません。

恵庭市としても、運転免許証の自主返納窓口を月1回設けることで、こうした需要には対応してきました。https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/soshikikarasagasu/seikatsukankyoubu/seikatukankyou/shiminseikatsu/kotsuanzen_bohan_boryokutsuiho/2/8970.html

まずはこのような免許の自主返納やサポカー限定免許への切り替えなど、件数は多くなくても車を使わないとハードルが高くなる手続きに絞って、機能拡大を求めることが突破口になるのではないかと考えています。

議会報告

2024.10.26

雇用保険の手続きを市内で

前回(8月)の「かしわのとえにわを語る会」にご参加いただいた方から、雇用保険や免許証の更新など、多くの行政手続きが市内で完結しないことについてのご意見をいただきました。

長く恵庭に住んでいると当たり前に思っていることでも、市外から転入された方の視点で気づきをいただくことがあります。

長く恵庭に住んでいると、恵庭にはない、恵庭ではできないということが当たり前になってしまって、札幌に行けば、千歳に行けばと考えてしまいます。市外から転入された方からお話を伺うと、恵庭と同じ規模のあのまちにはこれがある、恵庭よりも人口の少ないあのまちでも、これが可能ということがあります。改めて広い視点で恵庭を見ないといけないということに気づくことができました。

ハローワーク千歳

今回の議会ではそうしたことをきっかけに、将来の人口推計をもとに、恵庭が北海道の中でどういう位置付けになるのか。そのときに、恵庭が北海道で果たすべき役割は何かということをベースに質問をしました。

昨年12月に公表された社会保障・人口問題研究所の将来人口推計では、2050年には、恵庭市の人口が小樽市を上回り、道内で10位になるとされています。

男女計2020年2025年2030年2035年2040年2045年2050年1札幌市19733951970144194961919161291868252180902517456082旭川市3293063134062988612837632679912519422361153函館市2510842327712161131993581827131666261515674苫小牧市1701131646131592071530231461691387511311405帯広市1665361613121563161506761444131374861302886釧路市165077152475141611130685119698108859985447江別市12105611844911481211058010544899897944338千歳市979509779796607949509286190231873359北見市1154801097381034749691690057829837600210恵庭市7033169367680566632364229619065948311小樽市111299101222910798130671968632985554212室蘭市8238374850687016254056663513394657113岩見沢市7930673202676026194656332508794576114北広島市58171561535395151635490574633443677北海道内人口上位市の将来推計人口(2023)

出所:国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)』より柏野作成

室蘭、岩見沢、小樽など、これまで振興局の中で中心的な役割を果たしてきったまちは、行政的な位置付けとしても恵庭とは同様ではないのかもしれません。しかしそうした役割も不変のものではなく、2050年に人口400万人を割り込む北海道の中で、どういう立ち位置となるのかを考えていく必要があるのだと思います。

国や北海道としては、人口減少の中で、機関を集約・統合することによって、効率的な運営を考えるかもしれません。恵庭としては、むしろ経済的な重要性が高まる、高めようとするのであれば、国や道とも連携をしながら、その機能を強化していくような取組が必要になるのだと思います。

現在、道内には46のハローワークと53の警察署があります。距離の問題もあり、恵庭よりも人口がかなり少ないまちに設置されているところもあります。

恵庭には、地域職業相談室(ジョブガイドENIWA)が設置されていますが、可能な手続きは、職業紹介などに限定されています。

コロナ以降、インターネットによる手続きが進み、利用者数は減少しています。インターネットでできる手続きを増やすとともに、業務が減った分、雇用保険の手続きなど、取り扱い業務を増やすことができないものか、国に対して働きかけることも必要です。

(柏野調べ:北海道内自治体の警察署、ハローワーク設置数)

市区町村総人口(人)警察署 ハロー2015年2045年 ワーク 5,381,733 4,004,973 53 46 1札幌市1,952,356 1,805,120 合計9 合計82旭川市339,605 248,360 2 1 札幌市 北区285,321 270,974 1 1 プラザ13函館市265,979 162,712 2 2 プラザ1含む 札幌市 東区261,912 248,709 1 1 札幌市 中央区237,627 261,704 1 5 札幌市 豊平区218,652 214,933 1 1 札幌市 西区213,578 197,708 1 札幌市 白石区209,584 201,308 1 4釧路市174,742 114,040 1 2 プラザ1含む5苫小牧市172,737 140,442 1 2 プラザ1含む6帯広市169,327 149,749 1 2 しごとプラザ1含む 札幌市 南区141,190 98,161 1 札幌市 手稲区140,999 122,601 1 札幌市 厚別区127,767 98,283 1 7小樽市121,924 60,424 1 1 8北見市121,226 82,362 1 1 9江別市120,636 85,067 1 1 出張所 札幌市 清田区115,726 90,739 10千歳市95,648 89,658 1 1 11室蘭市88,564 49,377 1 2 プラザ1含む12岩見沢市84,499 47,586 1 1 13恵庭市69,702 60,339 14北広島市59,064 42,907 15石狩市57,436 37,642 16登別市49,625 31,170 17北斗市46,390 29,253 18音更町44,807 37,785 19滝川市41,192 25,318 1 1 20網走市39,077 25,496 1 1 21稚内市36,380 18,083 1 1 22伊達市34,995 23,819 1 1 分室23名寄市29,048 18,044 1 1 24七飯町28,120 19,691 25根室市26,917 13,210 1 1 26幕別町26,760 22,841 27中標津町23,774 18,480 1 1 分室28新ひだか町23,231 11,197 1 静内警察署1 分室29紋別市23,109 12,032 1 1 30美唄市23,035 9,092 1 31富良野市22,936 14,082 1 1 出張所32留萌市22,221 9,861 1 1 33深川市21,909 11,499 1 1 分室34遠軽町20,873 12,137 1 1 出張所35美幌町20,296 11,858 1 1 分室36士別市19,914 9,895 1 1 出張所37釧路町19,833 12,121 38余市町19,607 9,847 1 1 分室39芽室町18,484 13,620 40白老町17,740 7,770 41砂川市17,694 8,978 1 砂川警察庁舎1 出張所42当別町17,278 8,675 43八雲町17,252 8,199 1 1 出張所44森町15,946 6,730 1 45別海町15,273 10,212 46倶知安町15,018 10,141 1 1 分室47芦別市14,676 5,420 1 48浦河町13,075 5,879 1 1 49岩内町13,042 5,834 1 1 50日高町12,378 6,165 1 門別警察署 51栗山町12,344 6,687 1 52斜里町12,231 7,396 1 53赤平市11,105 3,819 1 赤歌警察署 54長沼町11,076 6,639 55上富良野町10,826 5,848 56美瑛町10,292 6,146 57東神楽町10,233 9,379 58厚岸町9,778 5,049 1 59清水町9,599 6,753 60洞爺湖町9,299 4,213 61湧別町9,231 4,800 62三笠市9,076 3,213 1 三笠警察庁舎 63夕張市8,843 2,253 1 夕張警察庁舎1 出張所64むかわ町8,596 3,495 65せたな町8,473 3,327 1 66枝幸町8,437 4,365 1 67江差町8,248 3,715 1 1 出張所68安平町8,148 4,491 69東川町8,111 6,537 70白糠町8,068 2,657 71南幌町7,927 3,893 72弟子屈町7,758 4,045 1 73標茶町7,742 4,401 74大空町7,360 4,154 75本別町7,358 3,130 1 76松前町7,337 1,993 1 77羽幌町7,327 3,646 1 78広尾町7,030 3,392 1 79鷹栖町7,018 4,906 80足寄町6,990 3,603 81池田町6,882 3,195 1 1 分室82新十津川町6,831 3,822 83当麻町6,689 3,774 84新得町6,288 3,667 1 85共和町6,224 3,559 86士幌町6,132 4,362 87浜中町6,061 3,349 88長万部町5,926 2,750 89大樹町5,738 3,977 90奈井江町5,674 2,862 91今金町5,628 2,988 92新冠町5,592 3,729 93鹿追町5,542 4,251 94羅臼町5,415 2,434 95佐呂間町5,362 2,448 96平取町5,315 2,816 97由仁町5,314 2,443 98標津町5,242 2,823 99訓子府町5,100 2,759 100小清水町5,085 3,140 101中富良野町5,069 2,749 102津別町5,008 2,104 103ニセコ町4,958 4,594 104浦幌町4,919 2,149 105えりも町4,906 2,362 106上ノ国町4,876 1,686 107蘭越町4,843 2,301 108厚真町4,838 3,110 109上士幌町4,765 2,862 110美深町4,659 2,095 1 美深警察庁舎 111知内町4,653 2,213 112月形町4,577 2,623 113木古内町4,547 1,408 1 114雄武町4,525 2,095 115様似町4,518 1,839 116増毛町4,497 1,805 117福島町4,422 1,324 118豊浦町4,291 2,612 119鹿部町4,226 2,336 120清里町4,221 2,163 121豊富町4,054 2,051 122厚沢部町4,049 1,815 123上川町4,044 1,485 124中札内村3,966 3,067 125興部町3,909 1,991 1 126乙部町3,906 1,445 127浜頓別町3,881 1,813 128比布町3,777 1,835 129和寒町3,596 1,583 130歌志内市3,585 813 131下川町3,547 1,562 132仁木町3,498 2,149 133上砂川町3,479 1,116 134小平町3,336 1,457 135新篠津村3,329 1,843 136苫前町3,265 1,216 137天塩町3,243 1,398 1 138剣淵町3,228 1,524 139古平町3,188 1,155 140京極町3,187 1,516 141更別村3,185 2,425 142豊頃町3,182 1,622 143沼田町3,181 1,211 1 144寿都町3,137 1,431 1 145置戸町3,092 1,364 146妹背牛町3,091 1,134 147黒松内町3,082 1,763 148愛別町2,976 1,256 149壮瞥町2,922 1,619 150遠別町2,806 1,316 151利尻富士町2,787 1,114 152礼文町2,773 1,096 153雨竜町2,749 1,226 154滝上町2,721 1,126 155奥尻町2,690 934 156猿払村2,684 1,713 157南富良野町2,555 1,380 158鶴居村2,534 1,651 159秩父別町2,513 1,112 160陸別町2,482 1,275 161幌延町2,447 1,352 162利尻町2,303 789 163喜茂別町2,294 1,129 164積丹町2,115 682 165真狩村2,103 1,170 166浦臼町1,985 951 167北竜町1,981 915 168留寿都村1,907 1,134 169泊村1,771 1,097 170中川町1,767 736 171中頓別町1,757 679 172幌加内町1,525 582 173島牧村1,499 606 174初山別村1,217 474 175占冠村1,211 423 176赤井川村1,121 514 177西興部村1,116 723 178神恵内村1,004 391 179音威子府村832 282 北海道内自治体の警察署、ハローワーク設置数

議会報告

2024.09.17

北海道内の人口推計資料

明日の一般質問に向けて、資料提出を行なっています。オンラインでご覧になる方もいらっしゃると思いますので、こちらからご覧ください。

資料は以下の2つです。

1 北海道内人口上位市の将来人口推計

8d9d50f80ab45769beec3760afd9cab7ダウンロード

2 警察署等設置数

f1a39d383c8244ded14b08f06c85a6e4ダウンロード

詳しい内容については、明日の質問をご覧いただければと思いますが、人口推計から見える北海道内における恵庭市の位置付けの変化と、それに対応した行政機関のあり方について、市民の声も踏まえて提案をしていきたいと考えています。

bc353d07570732e078f25a3e21c82012ダウンロード

私の出番は13時からです。

ぜひネット中継でご覧ください。

https://www.kensakusystem.jp/eniwa-vod/index.html

議会報告

2024.07.19

障がい者裁判の資料を公開すべし

昨年、恵庭市が提訴された障がい者虐待に関する事案について、6月21日に第4回目となる口頭弁論が開催されました。

私は5月に裁判所を訪れ、裁判資料の閲覧手続きに基づき、資料の内容を確認しました。そこには市が調査を行う前の段階で、「虐待として取り扱わない」という方針を既に持っていたのではないかと読み取れる記述があります。

現時点で恵庭市は裁判資料を公開していませんが、原告弁護団がウェブサイトで裁判資料の一部を公開しています。その中の例えば、乙C第19号証として、恵庭市が設置した「保健福祉部障がい福祉課事案調査委員会」の報告書(令和5年5月22日)があります。https://www.call4.jp/file/pdf/202403/5c2132871bc4969b7b88f129187d3d42.pdf

この調査委員会の報告によると、他の事案では考えられない段階で、「市長まで報告した」ことも書かれており、この事案に何か特別な理由があったと考えるのが自然です。

それ以外にも、一般論と言いながらも、虐待の疑いを持っているにも関わらず、虐待防止マニュアルに定めるようなコアメンバー会議による判断を行っていません。

乙C第2号証 恵庭市における障がい者虐待の防止と対応(マニュアル)https://www.call4.jp/file/pdf/202311/ed05373df8ca503a6b02a9252a7878cd.pdf

こうした点を含め、市民や議会が、障がい福祉行政が適正であったのかを評価するためには、裁判資料を議会にも提出すべきです。

次回の裁判期日は、9月4日(水)15:00〜札幌地裁の予定です。

引き続き、裁判の経過を注視していきたいと思います。